坐落于我国南疆的涠洲岛拥有美不胜收的自然风光,是国家5A级景区,碧蓝海水之下,孕育着种类各异、为数众多的海洋生物。

为践行中海油绿色低碳发展战略,受中海油湛江分公司委托,中海油研究总院成立了涠北设计项目组,新建一条连接涠洲岛和北海市铁山港的长距离海底管道。这条总长70公里的海管可以将处理后的涠洲终端富余伴生气通过管道输送至北海市铁山港进行销售,助力当地的环境保护以及旅游资源开发。

特殊的地理环境成就了涠洲岛绝美的自然风光,同时也给项目的设计施工带来了前所未有的挑战。新建海管需要避开广袤的珊瑚礁群、跨过错综复杂的礁石、穿越航道航路、登陆一望无际的浅滩。这只平均年龄不到35岁的队伍在主管领导贾旭的带领下,面临复杂的自然条件及错综复杂的利益相关方,迎难而上,实地探索,办法总比困难多,与分公司一起,探索出了一条较优的路由方案及技术可行的施工方案。

水平定向钻,“曲线”保护珊瑚礁

管道的起始点位于涠洲岛上的终端处理厂区,下穿陡峭的断崖,最大高差达到40米。海岸线毗邻几百米宽的珊瑚礁生态保护区,这里有成片的珊瑚礁群,更是我国珊瑚礁生长最丰富最集中的区域之一。

铺管施工不仅仅是要把海管放在海床上,为了避免来自海床自身地形、渔业拖网、抛锚或海上设施坠物等方面对海管的损伤破坏,保证管道安全运行,在水深小于60米的海域,通常需要将海管埋在海床下面1.5米深的位置。然而如果先在海床挖开一道深沟再把海管铺进去埋上,很难做到不影响脆弱的珊瑚礁生态环境。

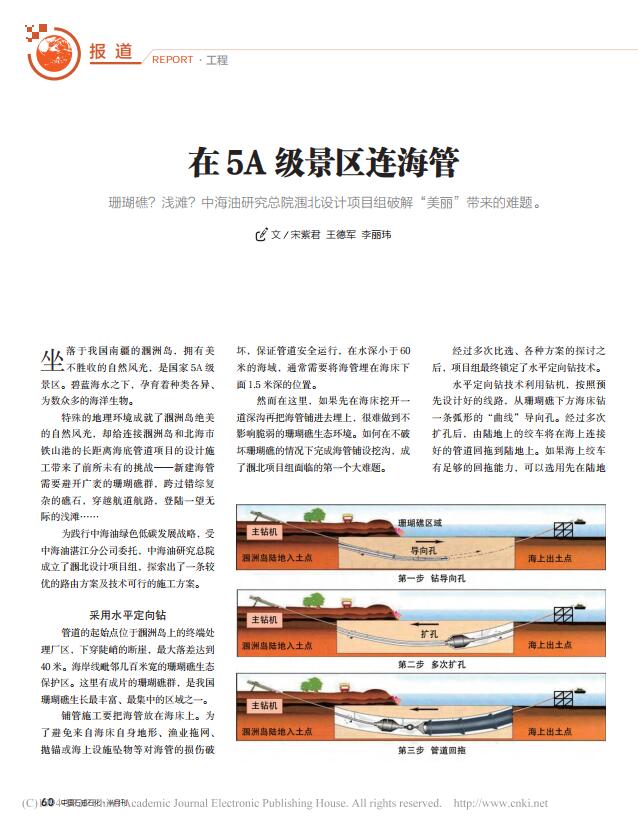

如何在不破坏珊瑚礁的情况下完成海管铺设挖沟,变成了涠北项目组面临的第一个大问题,在经过多次比选,各种方案的探讨之后,项目组最终锁定了水平定向钻技术。

水平定向钻技术需要利用钻机按照预先设计好的线路从珊瑚礁下方海床钻一条弧形的“曲线”导向孔。经过多次扩孔后,由陆地上的绞车将在海上连接好的管道回拖到陆地上。如果海上绞车有足够的回拖能力,也可以选用先在陆地连接管道再拖到海上的方式。最后,由铺管船拾管继续铺设。

水平定向钻技术最早常用于铺设穿越河道的管线,后发展为一端在陆地上,一端在海上的陆对海定向钻。在没有开挖条件的情况下,这种技术在管线登陆区域有着巨大优势,不仅可以保护环境不被破坏,同时也避免了开挖带来的经济补偿等问题。

近几年,水平定向钻技术在需要穿越海边堤坝、沙滩、鱼塘等等各种不方便开挖的项目中得到了越来越多的应用。经过广泛调研与技术交流,目前在实际的施工项目中能做到陆对海水平定向钻的最长距离大约为3-5千米,成功的实施案例为项目组制定相应方案提供了借鉴意义。

解决浅滩困扰,“能抓住耗子的就是好猫”

在管道的终端——铁山港,根据管道的预定路由需要穿过长达8千米的浅滩段。

海水随着潮汐规律起起落落,这里的海水最大水深能达到3~4米深,而在落潮时,又会变成了一望无际、布满小水坑的沙滩。根据对浅滩段的实际观测,该区域每天三分之二时间的水深都无法满足普通的铺管船航行,给海管的铺管作业带来了不小的阻力。“无水寸步难行”,如何在浅滩段高效铺设海管成为了摆工程师们面前的一道难题。

“既然普通的铺管船无法作业,那我们就用可坐底的浅吃水铺管船,乘潮铺设,退潮挖沟。”这样在涨潮时,铺管船行进,落潮时铺管船坐在浅滩上,等待着下次涨潮,同时配置多台挖掘机,对铺设管道进行后挖沟回填,“争分夺秒”。不然的话,在等待涨潮的漫长时间里,“干等着”必然会拖慢施工进度。

在一次次讨论利弊之后,项目组为进一步抢工期,又提出了“不能白等”的“岸拖法”。当铺管船停航时,在铺管船上将一节节的管道连接后,通过陆地上牵引绳拖拉的方法,将管道拖至指定位置。为了减少管道与海床的摩擦,拖拉过程中,管道上还拴有浮球,使其可以浮在海面上,降低拖拉难度。

在实际施工中,需要综合考虑安全性、经济性、环保性、环境匹配性等多种因素,因地制宜,因时制宜,采用多种方案灵活配合,最大化提升施工效率。正所谓“黑猫白猫,能抓到耗子的就是好猫”。

给海管找出路,实时指挥“绝处逢生”

解决了海管两端的上岸方案,还需要精确的确定海管中间段的路由,在缺少实际勘察勘察前,最早的阶段设计的路由是一条只有大方向的直线。在初步勘察后,却发现涠北管线的实地条件异常复杂。

涠洲岛到铁山港的管道路由所经过的海域属于近岸区域,地形地貌较为复杂。由于部分路由区域临近河口,在冲淤作用下,形成了较大面积的潮滩,聚集有大量的养殖区,有许多固定桩网和养殖渔网。有的养殖区有备案在地图上有显示,而有的养殖区没有备案,必须要实地勘察才能发现,而设计的涠北管道路由必须要精确避开所有养殖区,才能避免产权纠纷事件。

通过实地勘察还发现了部分原定路由的海床上还存在较多渔业拖网的拖痕,说明该海域已经有较多的渔业捕捞作业,为了海管安全运行也必须予以考虑适当避让。

除此之外,部分原定路由附近也检测出了成片的礁石和玄武岩,这些礁石具有较高的硬度,如果不改变原定路由,后续的铺管挖沟阶段将会产生更加高昂的施工费用,增加施工难度。

复杂的地貌环境需要精确的勘察,勘探船走一遍,反馈回结果,工程师再修改一遍路由,这样循规蹈矩的一次又一次的迭代反馈,远程电话沟通,对于整个项目工期来说,显然是不够高效的。恰逢五一节假日,为加快项目进度,项目经理选择亲自带着电脑上勘探船,根据实时的勘察船扫线情况,及时修改路由,并根据新修改的路由再当场实地指挥勘探船进行下一步详细勘探,极大的节省了项目的设计工期。经过多次调整,在岩石缝隙中,辗转穿梭,“绝处逢生”,管线路由最终在蜿蜒6个弯后成功穿越了礁石、渔网等危险区域,找到了一条技术及施工可行的路线。

未来建成的涠北海底管道,每年可输送2.1亿方伴生气上岸,有效解决了涠洲终端火炬燃烧带来的环境污染,实现二氧化碳减排,有效地助力涠洲岛国家5A级景区发展,保护绿水青山,加快绿色转型,积极服务“碳达峰、碳中和”目标,充分体现海油科研工作者的责任与担当。