铁人队里的年轻人

文/通讯员 崔英春 图片提供/李海洋

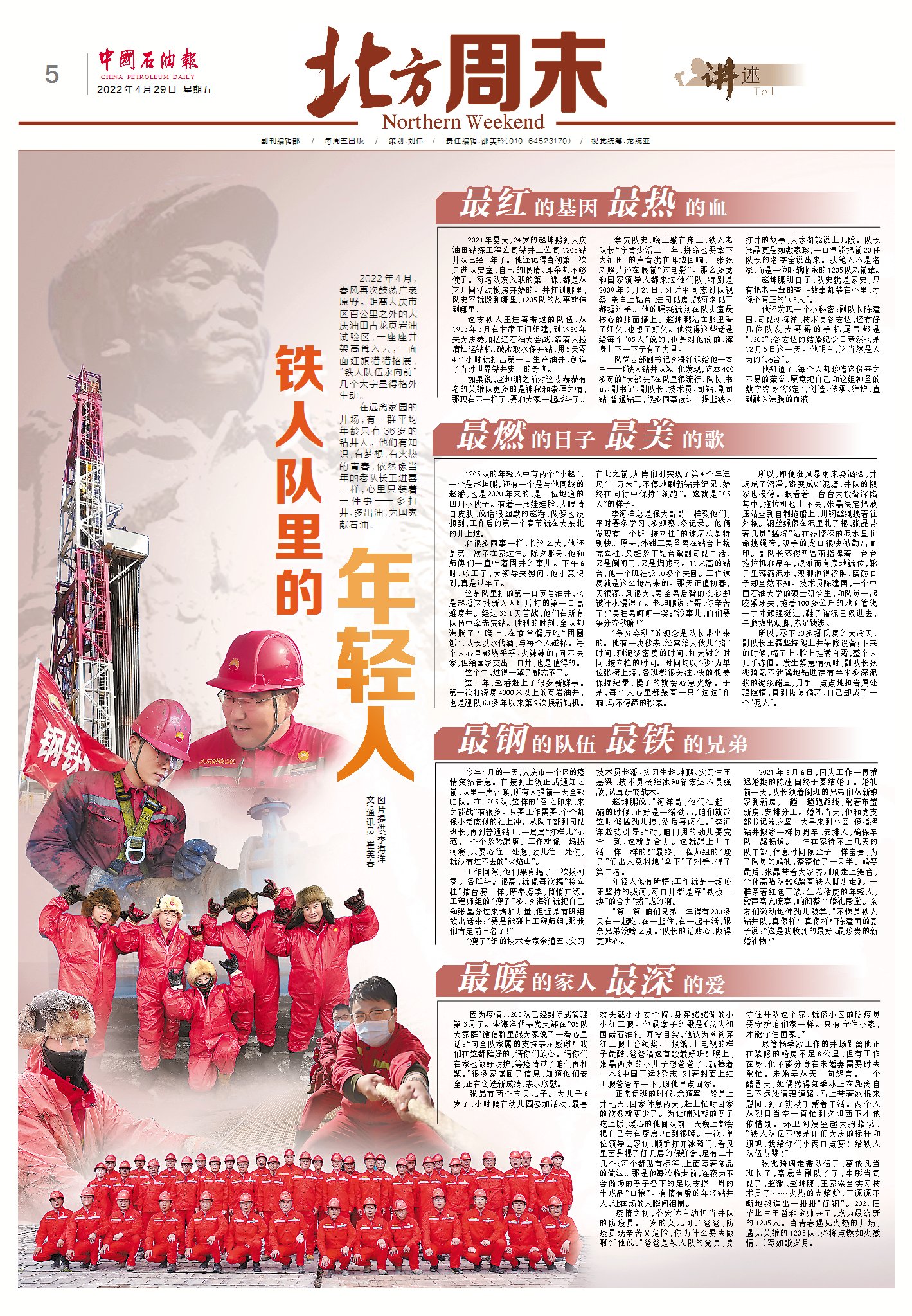

2022年4月,春风再次鼓荡广袤原野。距离大庆市区百公里之外的大庆油田古龙页岩油试验区,一座座井架高耸入云,一面面红旗猎猎招展,“铁人队伍永向前”几个大字显得格外生动。

在远离家园的井场,有一群平均年龄只有36岁的钻井人。他们有知识,有梦想,有火热的青春,依然像当年的老队长王进喜一样,心里只装着一件事——多打井、多出油,为国家献石油。

最红的基因 最热的血

2021年夏天,24岁的赵坤鹏到大庆油田钻探工程公司钻井二公司1205钻井队已经1年了。他还记得当初第一次走进队史室,自己的眼睛、耳朵都不够使了。每名队友入职的第一课,都是从这几间活动板房开始的。井打到哪里,队史室就搬到哪里,1205队的故事就传到哪里。

这支铁人王进喜带过的队伍,从1953年3月在甘肃玉门组建,到1960年来大庆参加松辽石油大会战,靠着人拉肩扛运钻机、破冰取水保开钻,用5天零4个小时就打出第一口生产油井,创造了当时世界钻井史上的奇迹。

如果说,赵坤鹏之前对这支赫赫有名的英雄队更多的是神秘和崇拜之情,那现在不一样了,要和大家一起战斗了。

学完队史,晚上躺在床上,铁人老队长“宁肯少活二十年,拼命也要拿下大油田”的声音犹在耳边回响,一张张老照片还在眼前“过电影”。那么多党和国家领导人都来过他们队,特别是2009年9月21日,习近平同志到队视察,亲自上钻台、进司钻房,跟每名钻工都握过手。他的嘱托就刻在队史室最核心的那面墙上。赵坤鹏站在那里看了好久,也想了好久。他觉得这些话是给每个“05人”说的,也是对他说的,浑身上下一下子有了力量。

队党支部副书记李海洋送给他一本书——《铁人钻井队》。他发现,这本400多页的“大部头”在队里很流行,队长、书记、副书记、副队长、技术员、司钻、副司钻、普通钻工,很多同事读过。提起铁人打井的故事,大家都能说上几段。队长张晶更是如数家珍,一口气能把前20任队长的名字全说出来。执笔人不是名家,而是一位叫战顺永的1205队老前辈。

赵坤鹏明白了,队史就是家史,只有把老一辈的奋斗故事都装在心里,才像个真正的“05人”。

他还发现一个小秘密:副队长陈建国、司钻刘海洋、技术员谷宏达,还有好几位队友大哥哥的手机尾号都是“1205”;谷宏达的结婚纪念日竟然也是12月5日这一天。他明白,这当然是人为的“巧合”。

他知道了,每个人都珍惜这份来之不易的荣誉,愿意把自己和这组神圣的数字终身“绑定”,创造、传承、维护,直到融入沸腾的血液。

最燃的日子 最美的歌

1205队的年轻人中有两个“小赵”,一个是赵坤鹏,还有一个是与他同龄的赵潘,也是2020年来的,是一位地道的四川小伙子。有着一张娃娃脸、大眼睛白皮肤、说话很幽默的赵潘,做梦也没想到,工作后的第一个春节就在大东北的井上过。

和很多同事一样,长这么大,他还是第一次不在家过年。除夕那天,他和师傅们一直忙着固井的事儿。下午6时,收工了,大领导来慰问,他才意识到,真是过年了。

这是队里打的第一口页岩油井,也是赵潘这批新人入职后打的第一口高难度井。经过33.1天苦战,他们在所有队伍中率先完钻。胜利的时刻,全队都沸腾了!晚上,在食堂餐厅吃“团圆饭”,队长以水代酒,与每个人碰杯。每个人心里都热乎乎、火辣辣的;回不去家,但给国家交出一口井,也是值得的。

这个年,过得一辈子都忘不了。

这一年,赵潘赶上了很多新鲜事。第一次打深度4000米以上的页岩油井,也是建队60多年以来第9次换新钻机。在此之前,师傅们刚实现了第4个年进尺“十万米”,不停地刷新钻井纪录,始终在同行中保持“领跑”。这就是“05人”的样子。

李海洋总是像大哥哥一样教他们,平时要多学习、多观察、多记录。他俩发现有一个班“接立柱”的速度总是特别快。原来,外钳工吴圣男在钻台上接完立柱,又赶紧下钻台帮副司钻干活,又是倒闸门,又是掏滤网。11米高的钻台,他一个班往返10多个来回。工作速度就是这么抢出来的。那天正值初春,天很凉,风很大,吴圣男后背的衣衫却被汗水浸湿了。赵坤鹏说:“哥,你辛苦了!”吴胜男呵呵一笑:“没事儿,咱们要争分夺秒嘛!”

“争分夺秒”的观念是队长带出来的。他有一块秒表,经常给大伙儿“掐”时间,测泥浆密度的时间、打大钳的时间、接立柱的时间。时间均以“秒”为单位张榜上墙,各班都很关注,快的想要保持纪录,慢了的就会心急火燎。于是,每个人心里都装着一只“哒哒”作响、马不停蹄的秒表。

所以,即便狂风暴雨来势汹汹,井场成了沼泽,路变成烂泥塘,井队的搬家也没停。眼看着一台台大设备深陷其中,拖拉机也上不去,张晶决定把液压站坐到自制拖船上,用钢丝绳拽着往外拖。钢丝绳像在泥里扎了根,张晶带着几员“猛将”站在没膝深的泥水里拼命拽绳套,双手的虎口很快被勒出血印。副队长蔡俊哲冒雨指挥着一台台拖拉机和吊车,艰难而有序地就位,靴子里灌满泥水,双脚泡得浮肿,磨破口子却全然不知。技术员陈建国,一个中国石油大学的硕士研究生,和队员一起咬紧牙关,拖着100多公斤的地面管线一寸寸顽强挺进,鞋子被泥巴吸进去,干脆拔出双脚,赤足跋涉。

所以,零下30多摄氏度的大冷天,副队长王磊坚持爬上井架修设备;下来的时候,帽子上、脸上挂满白霜,整个人几乎冻僵。发生紧急情况时,副队长张兆琦毫不犹豫地钻进存有半米多深泥浆的泥浆罐里,用手一点点地扣岩屑处理险情,直到恢复循环,自己却成了一个“泥人”。

最钢的队伍 最铁的兄弟

今年4月的一天,大庆市一个区的疫情突然告急。在接到上级正式通知之前,队里一声召唤,所有人提前一天全部归队。在1205队,这样的“召之即来,来之能战”有很多。只要工作需要,个个都像小老虎似的往上冲。从队干部到司钻班长,再到普通钻工,一层层“打样儿”示范,一个个紧紧跟随。工作就像一场拔河赛,只要心往一处想,劲儿往一处使,就没有过不去的“火焰山”。

工作间隙,他们果真搞了一次拔河赛。各班斗志很高,就像每次搞“接立柱”擂台赛一样,摩拳擦掌,悄悄开练。工程师组的“瘦子”多,李海洋就把自己和张晶分过来增加力量,但还是有班组放出话来:“要是能碰上工程师组,那我们肯定前三名了!”

“瘦子”组的技术专家余道军、实习技术员赵潘、实习生赵坤鹏、实习生王嘉梁、技术员杨继冰和谷宏达不畏强敌,认真研究战术。

赵坤鹏说:“海洋哥,他们往起一蹦的时候,正好是一缓劲儿,咱们就趁这时候猛劲儿拽,然后再闷住。”李海洋趁热引导:“对,咱们用的劲儿要完全一致,这就是合力。这就跟上井干活一样一样的!”最终,工程师组的“瘦子”们出人意料地“拿下”了对手,得了第二名。

年轻人似有所悟:工作就是一场咬牙坚持的拔河,每口井都是靠“铁板一块”的合力“拔”成的啊。

“算一算,咱们兄弟一年得有200多天在一起吃,在一起住,在一起干活,跟亲兄弟没啥区别。”队长的话贴心,做得更贴心。

2021年6月6日,因为工作一再推迟婚期的陈建国终于要结婚了。婚礼前一天,队长领着倒班的兄弟们从新娘家到新房,一趟一趟跑路线,帮着布置新房,安排分工。婚礼当天,他和党支部书记段永坚一大早来到小区,像指挥钻井搬家一样协调车、安排人,确保车队一路畅通。一年在家待不上几天的队干部,休息时间像金子一样宝贵,为了队员的婚礼,整整忙了一天半。婚宴最后,张晶带着大家齐刷刷走上舞台,全体高唱队歌《踏着铁人脚步走》。一群穿着红色工装、生龙活虎的年轻人,歌声高亢嘹亮,响彻整个婚礼殿堂。亲友们激动地使劲儿鼓掌:“不愧是铁人钻井队,真像样!真像样!”陈建国的妻子说:“这是我收到的最好、最珍贵的新婚礼物!”

最暖的家人 最深的爱

因为疫情,1205队已经封闭式管理第3周了。李海洋代表党支部在“05队大家庭”微信群里跟大家说了一番心里话:“向全队家属的支持表示感谢!我们在这都挺好的,请你们放心。请你们在家也做好防护,等疫情过了咱们再相聚。”很多家属回了信息,知道他们安全,正在创造新成绩,表示欣慰。

张晶有两个宝贝儿子。大儿子8岁了,小时候在幼儿园参加活动,最喜欢头戴小小安全帽,身穿姥姥做的小小红工服。他最拿手的歌是《我为祖国献石油》。耳濡目染,他认为爸爸穿红工服上台领奖、上报纸、上电视的样子最酷,爸爸唱这首歌最好听!晚上,张晶两岁的小儿子想爸爸了,就捧着一本《中国工运》杂志,对着封面上红工服爸爸亲一下,盼他早点回家。

正常倒班的时候,余道军一般是上井七天,回家休息两天,赶上忙时回家的次数就更少了。为让哺乳期的妻子吃上饭,暖心的他回队前一天晚上都会把自己关在厨房,忙到很晚。一次,单位领导去家访,顺手打开冰箱门,看见里面是摞了好几层的保鲜盒,足有二十几个;每个都贴有标签,上面写着食品的做法。那是他每次临走前,连夜为不会做饭的妻子备下的足以支撑一周的半成品“口粮”。有情有爱的年轻钻井人,让在场的人瞬间泪崩。

疫情之初,谷宏达主动担当井队的防疫员。6岁的女儿问:“爸爸,防疫员既辛苦又危险,你为什么要去做啊?”他说:“爸爸是铁人队的党员,要守住井队这个家,就像小区的防疫员要守护咱们家一样。只有守住小家,才能守住国家。”

尽管杨季冰工作的井场距离他正在装修的婚房不足8公里,但有工作在身,他不能分身在未婚妻需要时去帮忙。未婚妻从无一句怨言。一个酷暑天,她偶然得知季冰正在距离自己不远处清理道路,马上带着冰棍来慰问,到了就动手帮着干活。两个人从烈日当空一直忙到夕阳西下才依依惜别。环卫阿姨竖起大拇指说:“铁人队伍不愧是咱们大庆的标杆和旗帜,我给你们小两口点赞!给铁人队伍点赞!”

张兆琦调走带队伍了,葛依凡当班长了,高晨当副队长了,牛彤当司钻了,赵潘、赵坤鹏、王家梁当实习技术员了……火热的大熔炉,正源源不断地锻造出一批批“好钢”。2021届毕业生王哲和金帅来了,成为最崭新的1205人。当青春遇见火热的井场,遇见英雄的1205队,必将点燃如火激情,书写如歌岁月。