从乡土文学发展管窥乡村振兴之路文思颖

□文思颖

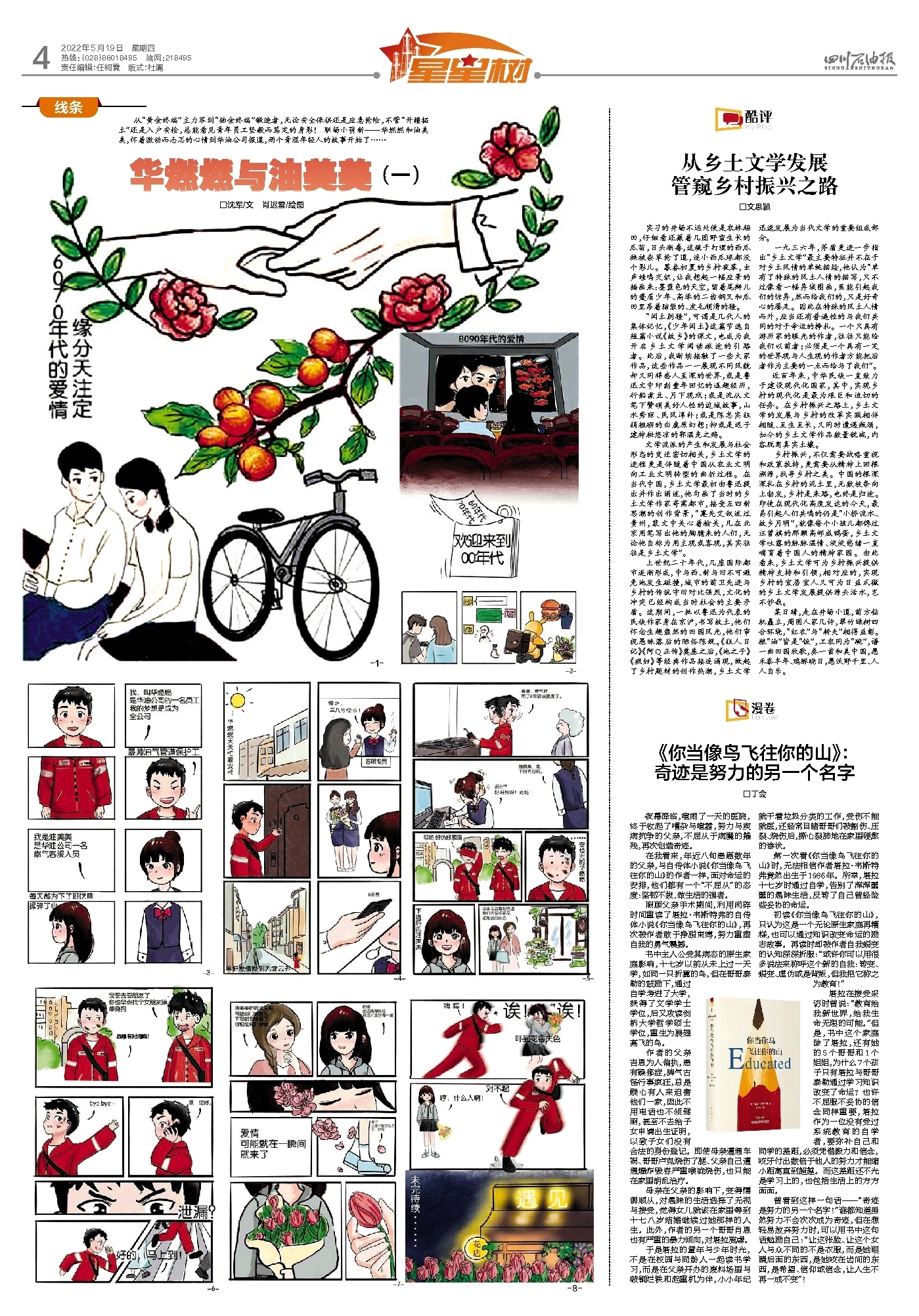

实习的井场不远处便是农林稻田,仔细看还藏着几团野蛮生长的瓜苗,日头渐毒,这疏于打理的西瓜秧被杂草抢了道,连小西瓜球都没个影儿。暮春初夏的乡村夜幕,虫声蛙鸣交织,让我想起一幅应景的插画来:墨蓝色的天空,留着尾辫儿的蹙眉少年、高举的二齿钢叉和瓜田里昂着脑袋的、皮毛顺滑的猹。

“闰土刺猹”,可谓是几代人的集体记忆,《少年闰土》这篇节选自短篇小说《故乡》的课文,也成为我开启乡土文学阅读旅途的引路者。此后,我断续接触了一些大家作品,这些作品一一展现不同风貌却又同样感人至深的世界,或是鲁迅文中印刻童年回忆的逗趣经历,行船煮豆、月下观戏;或是沈从文笔下赞颂美好人性的边城故事,山水秀丽、民风淳朴;或是陈忠实狂狷粗砺的白鹿原幻想;抑或是迟子建神秘悲凉的鄂温克之殇。

文学流派的产生和发展与社会形态的变迁密切相关,乡土文学的进程更是伴随着中国从农业文明向工业文明转型的曲折过程。在当代中国,乡土文学最初由鲁迅提出并作出阐述,他勾画了当时的乡土文学作家寄寓都市,接受五四新思潮的创作背景,“蹇先艾叙述过贵州,裴文中关心着榆关,凡在北京用笔写出他的胸臆来的人们,无论他自称为用主观或客观,其实往往是乡土文学”。

上世纪二十年代,几座国际都市逐渐形成,中与西、新与旧不可避免地发生碰撞,城市的前卫先进与乡村的传统守旧对比强烈,文化的冲突已经构成当时社会的主要矛盾。这期间,一批以鲁迅为代表的民族作家身在京沪,书写故土,他们怀念生趣盎然的田园风光,他们审视愚昧落后的陋俗陈规。《狂人日记》《阿Q正传》奠基之后,《地之子》《疯妇》等经典作品接连涌现,掀起了乡村题材的创作热潮,乡土文学迅速发展为当代文学的重要组成部分。

一九三六年,茅盾更进一步指出“乡土文学”最主要特征并不在于对乡土风情的单纯描绘,他认为“单有了特殊的风土人情的描写,只不过像看一幅异域图画,虽能引起我们的惊异,然而给我们的,只是好奇心的餍足。因此在特殊的风土人情而外,应当还有普遍性的与我们共同的对于命运的挣扎。一个只具有游历家的眼光的作者,往往只能给我们以前者;必须是一个具有一定的世界观与人生观的作者方能把后者作为主要的一点而给与了我们”。

近百年来,中华民族一直致力于建设现代化国家,其中,实现乡村的现代化是最为艰巨和迫切的任务。在乡村振兴之路上,乡土文学的发展与乡村的改革实践相伴相随、互生互长,又同时遭遇瓶颈,如今的乡土文学作品数量锐减,内容脱离真实土壤。

乡村振兴,不仅需要战略重视和政策扶持,更需要从精神上回根溯源,找寻乡村之美。中国的根深深扎在乡村的泥土里,无数枝条向上勃发,乡村是来路,也终是归途。即使在现代化高度发达的今天,最易引起人们共鸣的仍是“小桥流水、故乡月明”,就像每个小孩儿都馋过汪曾祺的那颗高邮咸鸭蛋,乡土文学吐露的脉脉温情、淡淡愁绪一直哺育着中国人的精神家园。由此看来,乡土文学可为乡村振兴提供精神支持和引领,相对应的,实现乡村的宜居宜人又可为日益式微的乡土文学发展提供源头活水,岂不妙哉。

某日晴,走在井场小道,前方钻机矗立,周围人家几许,翠竹绿树四合环绕,“红衣”与“耕夫”相得益彰。粮“油”皆是“饭”,工农同为“碗”,谱一曲田园牧歌,奏一首和美中国,愿禾黍丰年、鸡豚晓日,愿沃野千里、人人自乐。