不能忘却的东乡日夜

引言:

“老师,从您来到我们学校,我的黑暗的心就点上了火。”

“老师,知道您要走,我的眼泪也流(留)不住了,我哭了。不是当着您的面,而是在无人打扰的地方哭的。”

“老师,您不是说我们这里的羊肉很好吃吗?您留下,会天天吃到美味的羊肉、鸡肉、牛肉,还有大盘鸡、牛肉面、干炒、凉皮、凉面、火锅。”

“老师,您是世界上最最最最好的一个老师,您能不能别走?您能永永远远在我们学校吗?”

…………

在东乡县驻校辅导的日子已经过去一段时间了,但只要一得空,王可金、黄玉华、刘艳婷仍会翻翻孩子们写给自己的信,一行行热情真挚的剖白总会让他们不忍卒读、热泪盈眶。

2022年6月11日,作为中原油田派往结对帮扶学校——甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县那勒寺镇大树村石化小学的驻校辅导员,王可金、黄玉华、刘艳婷离开辽阔坦荡的中原大地,扎根沟壑纵横的黄土高原,将满身技能和满腔爱意,奉献给了望不到边的重重大山。

于他们三人而言,这段驻校岁月,是迄今为止的人生中最难忘的经历、最浓重的一笔;于东乡县的孩子们而言,这段时间里所听闻、感受到的一切,是吹进人生的清新之风、照亮前途的明媚阳光。当一阵风吹拂另一阵风,一束光簇拥另一束光,千沟万壑终会渐渐愈合,铺成康庄大道。

那些在大道上行走着的,是大山的孩子,更是中国的少年。

大山的孩子,会走出大山;

中国的少年,会征途如虹。

记者 张迎亚

黄土,黄土,黄土——目之所及,除了黄土,还是黄土。

车从其中一片高且平整的黄土塬上出发,一路俯冲而下。

层层叠叠的梯田、稀疏种植的土豆、圆顶飞檐的“拱北”……冷冽的风灌进车窗,直射眸子,一道道风光极具陇中特色。

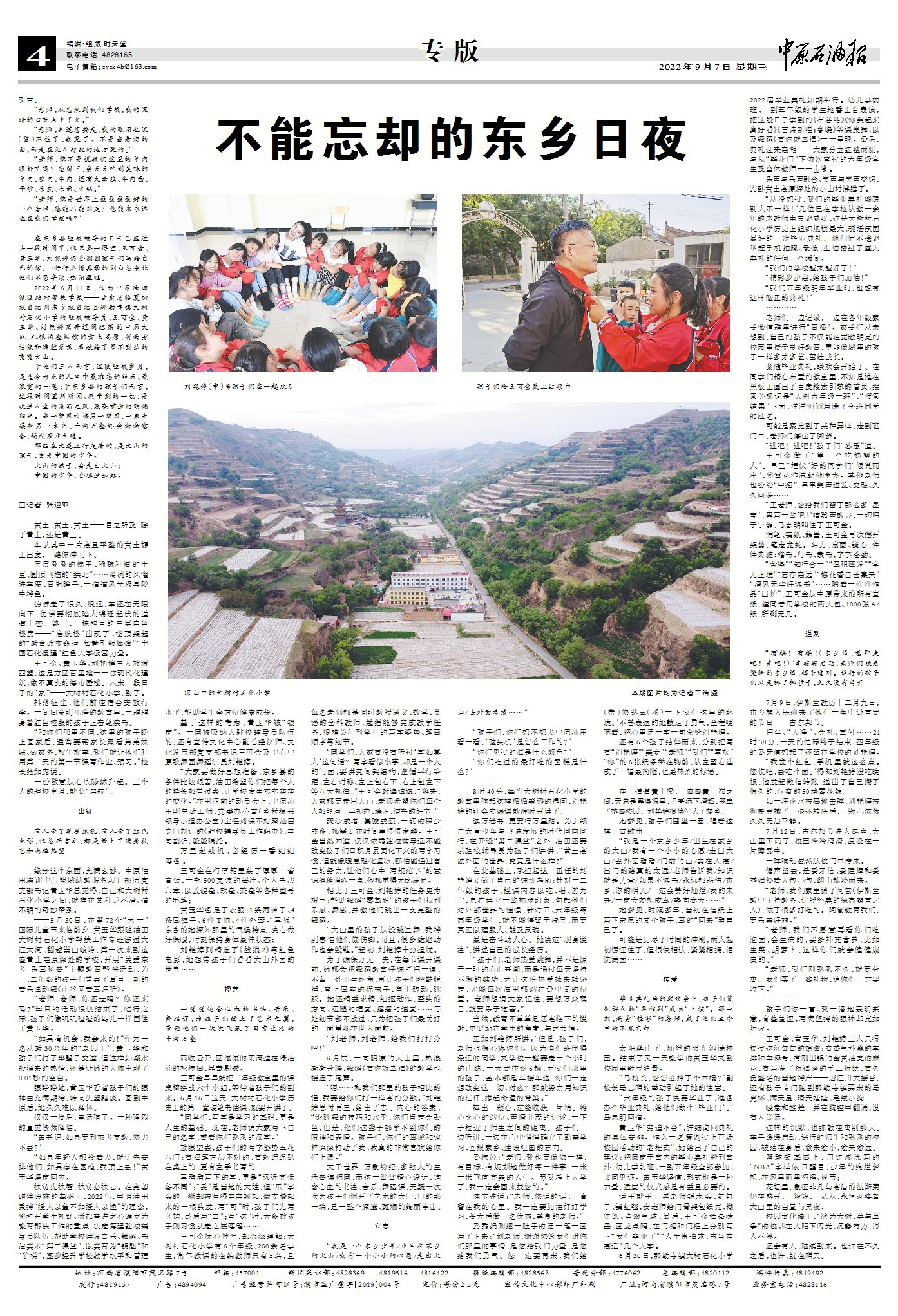

仿佛走了很久、很远,车还在无限向下,仿佛要彻底陷入绵延起伏的道道山峦。终于,一栋醒目的三层白色楼房——“启航楼”出现了,楼顶架起的“教育改变命运 智慧引领辉煌”“中国石化援建”红色大字极富力量。

王可金、黄玉华、刘艳婷三人放眼四望,这是方圆百里唯一一栋现代化建筑,像不真实的海市蜃楼。未来一段日子的“家”——大树村石化小学,到了。

抖落征尘,他们前往宿舍安放行李。一间间窗明几净的教室里,一群群身着红色校服的孩子正奋笔疾书。

“和你们那里不同,这里的孩子晚上回家后,通常要帮家长照看弟弟妹妹、做家务,放牛放羊,我们就让他们利用第二天的第一节课写作业、预习。”校长张如虎说。

一份敬意从心底陡然升起。三个人的驻校岁月,就此“启航”。

出征

有人带了笔墨纸砚,有人带了红色电影,但总而言之,都是带上了满身技艺和满腔热望

缘分这个东西,充满玄妙。中原油田培训中心盟城幼教服务项目部原党支部书记黄玉华总觉得,自己和大树村石化小学之间,就存在某种说不清、道不明的奇妙牵系。

——5月30日,在第72个“六一”国际儿童节来临前夕,黄玉华跟随油田大树村石化小学帮扶工作专班涉过大江大河、翻越崇山峻岭,第一次来到这座黄土高原深处的学校,开展“关爱东乡 乐享科普”主题教育帮扶活动,为一、二年级的孩子们带去了耳目一新的音乐律动舞《山谷回音真好听》。

“老师,老师,你还走吗?你还来吗?”半日的活动很快结束了,临行之际,孩子们像叽叽喳喳的鸟儿一样围住了黄玉华。

“如果有机会,我会来的!”作为一名从教30余年的“老园丁”,黄玉华和孩子们打了半辈子交道,但这样如潮水般涌来的热情,还是让她的大脑出现了0.01秒的空白。

眼睁睁地,黄玉华看着孩子们的眼神由充满期待,转向失望黯淡。回到中原后,她久久难以释怀。

仅仅一周后,电话响了。一种强烈的直觉倏然降临。

“黄书记,如果要到东乡支教,您去不去?”

“如果年轻人都抢着去,就优先安排他们;如果存在困难,我顶上去!”黄玉华坚定回应。

扶贫先扶智,扶贫必扶志。在完善硬件设施的基础上,2022年,中原油田秉持“授人以鱼不如授人以渔”的理念,将打开学生视野、激起奋进之心确立为教育帮扶工作的重点,决定筹建驻校辅导员队伍,帮助学校建设音乐、舞蹈、书法美术“第二课堂”,以美育为“钥匙”和“阶梯”,逐步提升学校教学水平和管理水平,帮助学生全方位健康成长。

基于这样的考虑,黄玉华被“锁定”。一同被吸纳入驻校辅导员队伍的,还有宣传文化中心副总经济师、文化发展部党支部书记王可金及中心中原歌舞团舞蹈演员刘艳婷。

“大家要做好思想准备,东乡县的条件比较艰苦,油田希望你们把每个人的特长都带过去,让学校发生实实在在的变化。”在出征前的动员会上,中原油田副总政工师、党委办公室(乡村振兴领导小组办公室)主任刘保军对照油田专门制订的《驻校辅导员工作职责》,字句剖析,殷殷嘱托。

万里赴戎机,必经历一番细细筹备。

王可金在行李箱里装了厚厚一沓宣纸、一瓶500克装的墨汁、个人书法印章,以及硬毫、软毫、兼毫等各种型号的毛笔;

黄玉华备足了衣服:1条薄裤子、4条厚裤子、6件T恤、4件外套。“再战”东乡的她深知那里的气候特点,决心做好保暖,时刻保持身体最佳状态;

刘艳婷则精选了《战狼2》等红色电影,她想带孩子们看看大山外面的世界……

授艺

一堂堂饱含心血的书法、音乐、舞蹈课,为孩子们插上了艺术之翼,带领他们一次次飞跃了日常生活的千沟万壑

雨收云开,圆滚滚的雨滴挂在绿油油的松枝间,晶莹剔透。

王可金早早就把二年级教室里的课桌椅拼成六个小组,等待着孩子们的到来。6月16日这天,大树村石化小学历史上的第一堂硬笔书法课,就要开讲了。

“同学们,写字是学习的基础,更是人生的基础。现在,老师请大家写下自己的名字,或者你们熟悉的汉字。”

放眼望去,孩子们的写字姿势五花八门:有握笔方法不对的,有软绵绵趴在桌上的,更有左手书写的……

再看看写下的字,更是“远近高低各不同”:“妥”是当地的大姓,但“爪”字头的一撇却被写得高高翘起,像支棱起来的一根头发;写“可”时,孩子们先写竖钩,最后写“口”;写“这”时,大多数孩子则习惯从走之底落笔……

王可金忧心忡忡,却深深理解:大树村石化小学有6个年级、260余名学生,常年教课的在编教师只有5名,且每名老师都是同时教授语文、数学、英语的全科教师,勉强能够完成教学任务,很难关注到学生的写字姿势、笔画顺序等细节。

“同学们,大家有没有听过‘字如其人’这句话?写字看似小事,却是一个人的门面,要讲究间架结构,遵循平行等距、左右对称、左上包右下、右上包左下等八大规律。”王可金教诲谆谆,“将来,大家都要走出大山,老师希望你们每个人都能写一手规范、端正、漂亮的好字。”

聚沙成塔,集腋成裘,一切的积少成多,都需要在时间里慢慢发酵。王可金当然知道,仅仅依靠驻校辅导远不能改变孩子们日积月累固化下来的写字习惯,但就像暖意融化坚冰,哪怕能通过自己的努力,让他们心中“写规范字”的意识稍稍强烈一点,他都觉得无比满足。

相比于王可金,刘艳婷的任务更为艰巨:帮助舞蹈“零基础”的孩子们找到乐感、舞感,并教他们跳出一支完整的舞蹈。

“大山里的孩子从没跳过舞,我特别害怕他们崴伤脚,而且,很多跪地动作也会毁鞋。”起初,刘艳婷十分担忧。

为了确保万无一失,在每节课开课前,她都会把舞蹈教室仔细打扫一遍,不留一处卫生死角,再让孩子们把鞋脱掉,穿上厚实的棉袜子,自由跑动、跳跃。她还精益求精,细抠动作,歪头的方向、迈腿的幅度、摇摆的速度……每处细节都不放过,只为把孩子们最美好的一面呈现在世人面前。

“刘老师,刘老师,给我们打打分吧!”

6月底,一向阴凉的大山里,热浪渐渐升腾,舞蹈《有你就幸福》的教学也接近了尾声。

“嗯……和我们那里的孩子相比的话,我要给你们打一样高的分数。”刘艳婷思忖再三,给出了忠于内心的答案,“论跳舞的技巧和水平,你们肯定会逊色,但是,他们这辈子都学不到你们的眼神和表情。孩子们,你们的真诚和纯粹深深打动了我,我真的非常喜欢给你们上课。”

大千世界,万象纷纭,多数人的生活普遍相同,而这一堂堂精心设计、饱含心血的书法、音乐、舞蹈课,无疑一次次为孩子们洞开了艺术的大门,门的那一端,是一整个深邃、斑斓的绚丽宇宙。

立志

“我是一个东乡少年/出生在家乡的大山/我有一个小小的心愿/走出大山/去外面看看……”

“孩子们,你们想不想去中原油田看一看,‘磕头机’是怎么工作的?”

“你们见过的海是什么颜色?”

“你们吃过的最好吃的雪糕是什么?”

…………

8时40分,每当大树村石化小学的教室里响起这样循循善诱的提问,刘艳婷的社会实践课就准时开讲了。

读万卷书,更要行万里路。为引领广大青少年与飞速发展的时代同向同行,在开设“第二课堂”之外,油田还要求驻校辅导员为孩子们讲讲,“黄土高坡外面的世界,究竟是什么样?”

在此基础上,承担起这一重任的刘艳婷又做了自己的细致考虑:针对一二年级的孩子,授课内容以吃、喝、游为主,意在建立一些初步印象,勾起他们对外部世界的憧憬;针对五、六年级等高年级学生,就不能停留于浅层,而要真正以理服人、触及灵魂。

最是奋斗动人心。她决定“现身说法”,讲述自己的成长经历。

“孩子们,老师热爱跳舞,并不是源于一时的心血来潮,而是通过每天坚持不懈的练功,才让这份热爱越来越坚定,才能每次演出都站在最中间的位置。老师想请大家记住,要想万众瞩目,就要乐于吃苦。”

当然,教育不单单是居高临下的说教,更要站在学生的角度,与之共情。

正如刘艳婷所讲:“但是,孩子们,老师也很心疼你们。因为咱们班住得最远的同学,来学校一趟要走一个小时的山路,一天要往返6趟,而我们那里的孩子,基本都是车接车送,你们一定想改变这一切,对么?那就努力用知识的杠杆,撑起命运的脊梁。”

捧出一颗心,定能收获一片情。将心比心的站位、声情并茂的讲述,一下子拉近了师生之间的距离。孩子们一边听讲,一边在心中悄悄确立了勤奋学习、回报家乡、建设祖国的志向。

妥梅说:“老师,我也要像您一样,有目标、有规划地做好每一件事,一米一米飞向完美的人生。等我考上大学了,我一定会回来找您的。”

陈宝连说:“老师,您说的话,一直留在我的心里。我一定要加油好好学习,长大后做一名优秀、善良的老师。”

妥秀娟则把一肚子的话一笔一画写了下来:“刘老师,谢谢您给我们讲你们那里的事情,是您给我们力量,是您给我们勇气。您一定要再来,我们给(带)您熟xi(悉)一下我们这里的环境。”不善表达的她鼓足了勇气,全程哽咽着,把心里话一字一句念给刘艳婷。

还有6个孩子结伴而来,分别把写有“刘艳婷”“美女”“老师”“我们”“喜欢”“你”的6张纸条举在胸前,从左至右连成了一幅最简陋,也最热烈的标语。

…………

在一道道黄土梁、一座座黄土峁之间,天总是黑得很早,月亮洒下清辉,笼罩了整座校园。刘艳婷很快沉入了梦乡。

她梦见,孩子们围坐一圈,唱着这样一首歌曲——

“我是一个东乡少年/出生在家乡的大山/我有一个小小的心愿/走出大山/去外面看看/门前的山/实在太高/出门的路真的太远/老师告诉我/知识就是力量/如果不读书/永远都悲伤/东乡,你的明天/一定会美好灿烂/我的未来/一定会梦想成真/奔向春天……”

她梦见,时隔多年,当初在信纸上写下宏愿的某个孩子,真的“回来”看自己了。

可能是历尽了时间的冲刷,两人起初愣怔住了,但很快相认,紧紧相拥,泪流满面……

传爱

毕业典礼后的联欢会上,孩子们策划许久的“恶作剧”成功“上演”。那一刻,满身“挂彩”的老师,成了他们生命中的不能忘却

太阳落山了,灿烂的霞光洒满校园。结束了又一天教学的黄玉华来到校园里舒展筋骨。

“马校长,您怎么拎了个木棍?”副校长马忠明的举动引起了她的注意。

“六年级的孩子快要毕业了,准备办个毕业典礼,给他们做个‘毕业门’。”马忠明回道。

黄玉华“穷追不舍”,详细询问典礼的具体安排。作为一名策划过上百场校园活动的“老把式”,她给出了自己的建议:把原定于室内的毕业典礼搬到室外,幼儿学前班、一到五年级全部参加、共同见证。黄玉华坚信,形式也是一种力量,适度的仪式感是有益且必要的。

说干就干。男老师锯木头、钉钉子、铺红毯,女老师给门骨架包纸壳、糊红纸、点缀气球,最后,王可金挥毫泼墨、画龙点睛,在门楣和门框上分别写下“我们毕业了”“人生贵追求,志当存高远”几个大字。

6月30日,那勒寺镇大树石化小学2022届毕业典礼如期举行。幼儿学前班、一到五年级的学生轮番上台表演,把这段日子学到的《布谷鸟》《你笑起来真好看》《古诗新唱:春晓》等课桌舞,以及舞蹈《有你就幸福》一一呈现。最后,典礼迎来高潮——大家分立红毯两侧,与从“毕业门”下依次穿过的六年级学生及全体教师一一击掌。

乐声与乐声融合、笑声与笑声交织,安卧黄土高原深处的小山村沸腾了。

“从没想过,我们的毕业典礼能跟别人不一样!”几位已在学校从教十余年的老教师由衷地感叹,这是大树村石化小学历史上组织规模最大、现场氛围最好的一次毕业典礼。他们忙不迭地举起手机拍照、录像,生怕错过了盛大典礼的任何一个瞬间。

“我们的学校越来越好了!”

“精彩步步高,给孩子们加油!”

“我们五年级明年毕业时,也想有这样隆重的典礼!”

…………

老师们一边记录,一边在各年级家长微信群里进行“直播”。家长们从未想到,自己的孩子不仅能在宽敞明亮的校园里接受良好教育,更能像城里的孩子一样多才多艺、茁壮成长。

紧随毕业典礼,联欢会开始了。在同学们精心布置的教室里,不知是谁在黑板上画出了百度搜索引擎的首页,搜索关键词是“大树六年级一班”,“搜索结果”下面,洋洋洒洒写满了全班同学的姓名。

可能是察觉到了某种异样,走到班门口,老师们停住了脚步。

“进吧!进吧!”孩子们“怂恿”道。

王可金做了“第一个吃螃蟹的人”。早已“埋伏”好的同学们“倾巢而出”,将雪花泡沫朝他喷去。其他老师也纷纷“中招”,串串笑声迸发、交融、久久回荡……

“王老师,您给我们留了那么多‘墨宝’,再写一些吧!”喧嚣声散去,一切归于宁静,马忠明叫住了王可金。

润笔、铺纸、蘸墨,王可金再次摆开架势,笔走龙蛇。斗方、扇面、镜心,件件典雅;楷书、行书、隶书,字字苍劲。

“舍得”“知行合一”“厚积薄发”“学无止境”“志存高远”“梅花香自苦寒来”“清风无尘好读书”……随着一件件作品“出炉”,王可金从中原带来的所有宣纸,连同借用学校的两大包、1000张A4纸,所剩无几。

道别

“有楼!有楼!(东乡语,意即走吧!走吧!)”车缓缓启动,老师们操着蹩脚的东乡语,挥手道别。送行的孩子们只是挪了挪步子,久久没有离开

7月9日,伊斯兰教历十二月九日,东乡族人民迎来了他们一年中最重要的节日——古尔邦节。

扫尘、“大净”、会礼、宰牲……21时30分,一天的忙碌终于结束,四年级的妥牙信想起了还留在学校的刘艳婷。

“我发个红包,手机里就这么点。您收吧,去吃个面。”得知刘艳婷没吃晚饭,他发起微信转账,送出了自己攒了很久的、仅有的50块零花钱。

如一汪止水被蓦地击碎,刘艳婷被彻底震撼了。退还转账后,一颗心依然久久无法平静。

7月12日,古尔邦节进入尾声,大山里下雨了,校园冷冷清清,浸没在一片薄雾中。

一阵响动忽然从校门口传来。

循声望去,是妥牙信、妥建辉和妥秀娟拎着大包小包,翻山越岭而来。

“老师,我们家里请了阿訇(伊斯兰教中主持教务、讲授经典的德高望重之人),做了很多好吃的。阿訇教育我们,要乐善好施。”

“老师,我们不愿意再看你们吃泡面,会生病的,要多补充营养,比如生菜、胡萝卜,这样你们就会健健康康的。”

“老师,我们刚熟悉不久,就要分离。我们买了一些礼物,请你们一定要收下。”

…………

孩子们你一言、我一语地表明来意,有些羞涩,写满坚持的眼神却亮如炬火。

王可金、黄玉华、刘艳婷三人只得接过这沉甸甸的馈赠:有香气扑鼻的羊排和羊棒骨,有刚出锅的金黄油亮的麻花,有写满了祝福语的手工折纸,有久负盛名的当地特产——唐汪川大接杏,还有孩子专门跑到那勒寺镇买来的马克杯、满天星、晴天娃娃、毛绒小狗……

暖意和酸楚一并在胸腔中翻涌,没有人说话。

这样的沉默,也弥散在离别那天。车子缓缓启动,送行的师生和熟悉的校园,被落在身后,愈来愈小,愈来愈远。

篮球架基座上,用红漆涂写的“NBA”字样依旧醒目,少年的绚烂梦想,在风里雨里招摇、拔节;

花坛里,象征非凡与高洁的波斯菊仍在盛开,一簇簇、一丛丛,永恒迎接着大山里的白昼与黑夜;

校园文化墙上,“欲为大树,莫与草争”的校训在太阳下闪光,沉静有力,诲人不倦。

还会有人,陆续到来。也许在不久之后,也许,就在明天。