【一线直通车】退伍老兵的扶贫情怀

通讯员 张小燕

军魂映油魂,信念永不变。这份信念需要昔日忠诚来坚守,这份信念需要无悔奉献来诠释,这份信念需要军魂初心来印证。

采油三厂驻吴忠市新庄集乡白墩村第一书记刘保强,就是一位脱下“橄榄绿”穿上“石油红”,昔日一身戎装,今日油田脊梁的退伍老兵。从部队到油田,从军人到工人,变的是工作环境和身份,不变的是为祖国奉献的干劲。

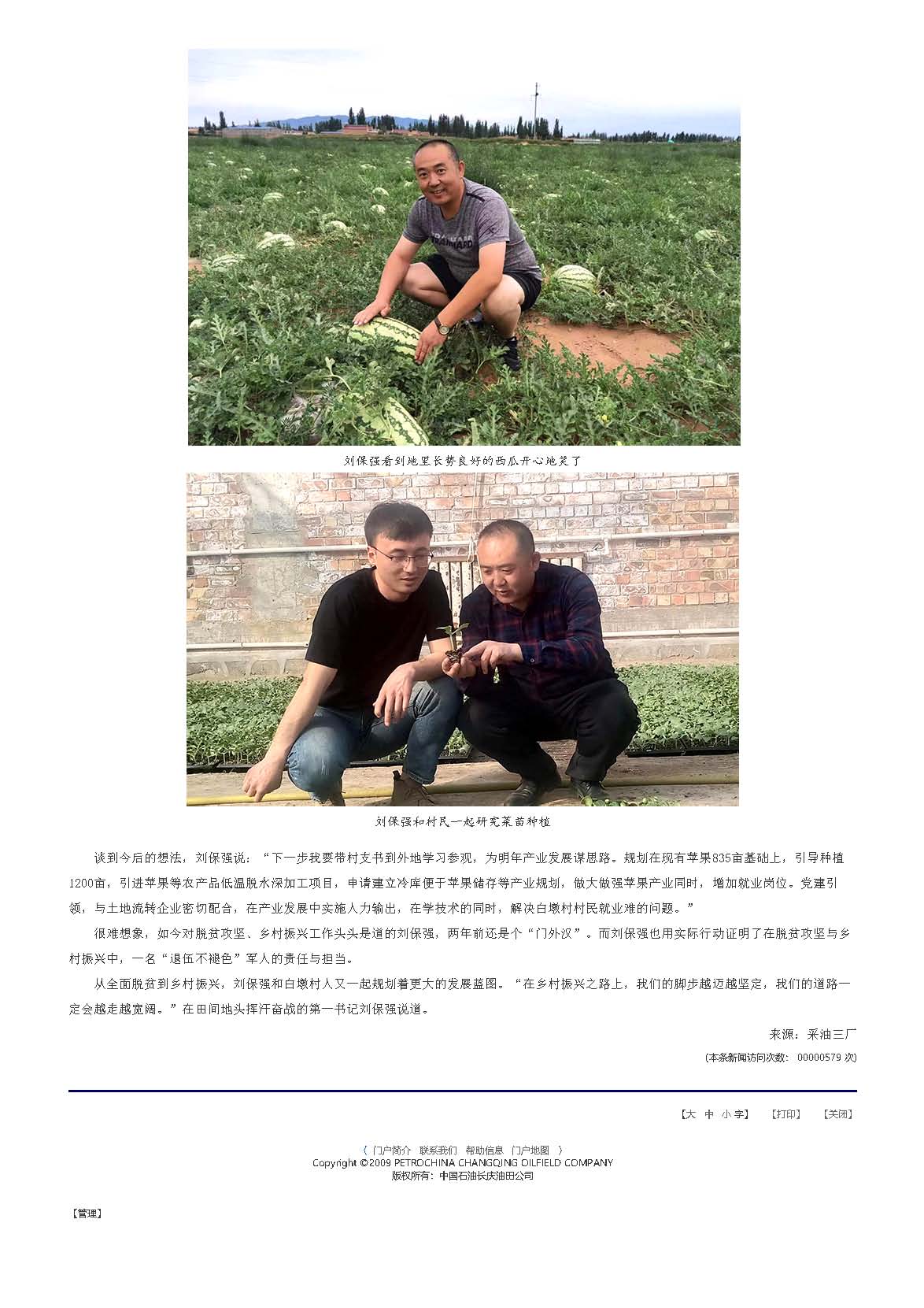

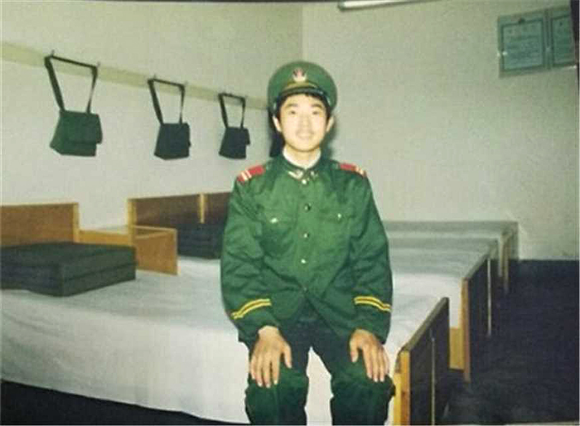

1992年12月,刘保强从农村走向军营,成为一名光荣的武警战士

19岁那年,刘保强从农村走向军营,在甘肃省兰州市秀川新村武警总队第四支队五中队服役,成为一名光荣的武警战士。如果说入伍时考验更多的是身体,那三年的军旅生涯对于刘保强来说就是“心”的历练。每每回忆起自己的军旅生活,刘保强感慨万千,“在部队当兵,是真的苦、真的累,但部队也锤炼了我的意志,让我更加坚强,尤其是我们武警官兵与人民群众的鱼水情,真的让我感动。”也就是那三年,让他从一名血气方刚的青年成长为一名肩上有担当有责任的军人。

1995年12月,刘保强复员转业到油田工作。对一个农村孩子来说,能端上一份“铁饭碗”,是多么值得骄傲的事。工作28个年头,刘保强从事过消防、采油、安全、集输、政工等多个岗位,无论在哪个岗位,他都时刻提醒自己做到“党性强、作风正、标准高”,始终保持着军人特有的性格与品质,浑身上下透着坚毅与果敢。在郝坨梁作业区任综合组主任和机关支部书记的十年间,有人说他很“固执”,组里的每一件事他都要一抓到底,“嘟囔”个没完;也有人说他是“活电脑”,全区党员干部的信息全部牢记脑中,各项政策制度熟稔于心;还有人说他是“活雷锋”,帮助基层干部员工办实事不留余力……

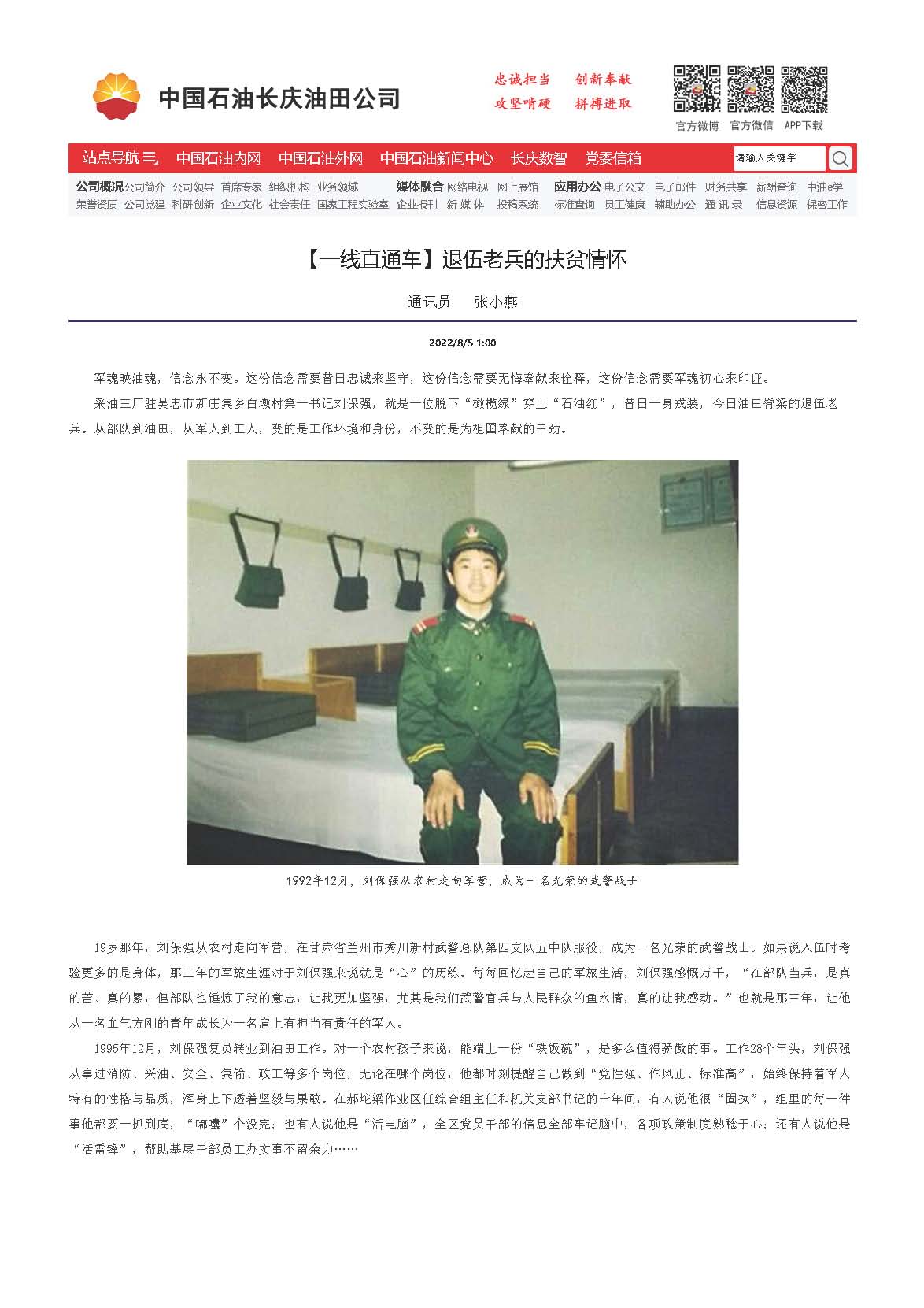

刘保强为优秀党员佩戴党员徽章

刘保强在郝坨梁作业区加班工作

党务如家务,繁锁而细致,要把党务这个“虚功”做“实”非常不容易。每下发一个文件,他都要仔细研究吃透,连吃饭走路坐车时都在背政策条文。闲暇之余,他还翻阅党建报刊、梳理党建档案,汲取党务知识。在他的努力推动下,作业区先后完成了党的群众路线、创先争优、两学一做、三严三实、党史学习教育等系列教育活动。

用他的话说,“要想真正当好一名主任和支部书记,就要做到‘三大’,心大——容人容事,嘴大——敢抓敢管,手大——工作不分内外。”为此,当不少的基层干部面对工作现状理不清工作头绪时,大家第一时间就会想到刘保强,让他为自己排忧解难。正因为他的真诚待人,让大家把他当成了自己的贴心人,无论是井站员工还是机关人员,在遇到困难时,大家都会这样说:“走,有困难找保强。”

2021年6月,对刘保强来说是个特别的盛夏。为了响应国家“脱贫富民、乡村振兴”政策,厂里要选派两名干部到宁夏吴忠市红寺堡区白墩村驻村,开展“百万移民致富提升行动”重点村帮扶工作。得知这个消息,刘保强找到组织主动“请缨”。考虑到他干过综合组主任,且又是机关党支部书记,厂里便安排他为宁夏吴忠市红寺堡区白墩村第一驻村书记,和红井子作业区陈伟一道“走马上任”。从机关干部变成驻村干部,从宽敞明亮的办公室走进村户、走进田间地头……他们的身份变了、环境变了、角色变了,可“为人民群众办实事”的责任和初心从未改变。

刘保强与白墩村村民结下了深厚的情谊,果农紧紧握着第一驻村书记刘保强的手

刘保强给果农讲解果树种植规划

2021年6月29日,也就是从入驻白墩村的第二天起,他和队员陈伟就马不停蹄地开始了入户考察工作。开车、骑自行车、步行……两人走遍了白墩村的603户,排查全村2600多人的实际情况。

为了做通村户接种疫苗的思想工作,他没少跑路,也没少“碰壁”。村上有90%的村户每天早上不到6点就出门打工,到晚上天黑了才回来。两人与村里的网格员擦着天黑挨家挨户去动员,做工作。一天、两天、三天……从最初村民的不理解,态度抵触,到刘保强等人苦口婆心的开导下慢慢接受,实现该村接种疫苗率超过95%。

针对脱贫不稳定人口,他们查资料、翻档案、主动上门,排查真实情况,对严重困难人口、边缘易致贫人口一一走访,及时掌握、实时跟踪,如实上报核查结果,防止发生规模性返贫。对全区脱贫户、不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户建立“一户一档”,并针对性制定“一户一策”帮扶方案。对易返贫致贫人口实行动态监测,发现风险及时纳入监测范围。

除了基础信息核查,刘保强和陈伟还积极帮促村民拓宽农产品销售渠道。他们了解到苹果是新庄集乡白墩村的支柱产业,当地群众种植红富士和秦冠为主的苹果有800多亩,亩产1.5万斤,总产量达到150万斤。这可是个天文数字,如何能打开销路,让群众荷包“鼓起来”,成了他们的尝试项目。

刘保强和村民在果园商讨苹果销售渠道

刘保强将白墩村村民的苹果拉到长庆燕鸽湖基地销售

为了能尽快帮助村户把苹果销售出去,两人分工,刘保强组织村干部统计村民的产量,优先安排采购销售,做好自产自销;陈伟发挥“桥梁”作用,把苹果的销售信息发到微信群、朋友圈,利用网络传播扩散,吸引网络关注并线上下单,然后两人进行配送。谁知消息一出,朋友圈的点赞、转发瞬间破百,两人手机响个不停,订单一单接着一单,不到半个小时,首批销售的800斤苹果就被圈内好友抢购一空。

他们还瞅准电商平台,和地方政府沟通注册账号,开展网络带货;线下果实运输到周边城市投放市场,赚取口碑,打开市场。还联合采油三厂工会发出倡议,希望爱心人士积极购买白墩村的苹果,为种植户排忧解难。他们的这一举动是热心促销,也是村民心中的定心丸,让群众看到了希望。短短几十天,两位驻村干部就为白墩村销售苹果近一万斤,收入2.2万元;销售杏子、枸杞、黄花菜、蜂蜜、其他农产品0.8万元。

今年7月,为庆祝中国共产党成立101周年,刘保强申请专项费用,自行采购党史、新中国发展史、党史故事、红色经典连环画等31类200多册图书,送到白墩村小学。还牵头举办了表彰会、党史知识竞赛等一系列形式多样的主题活动,与村党员们欢聚一堂,畅所欲言,共谋发展。

刘保强看到地里长势良好的西瓜开心地笑了

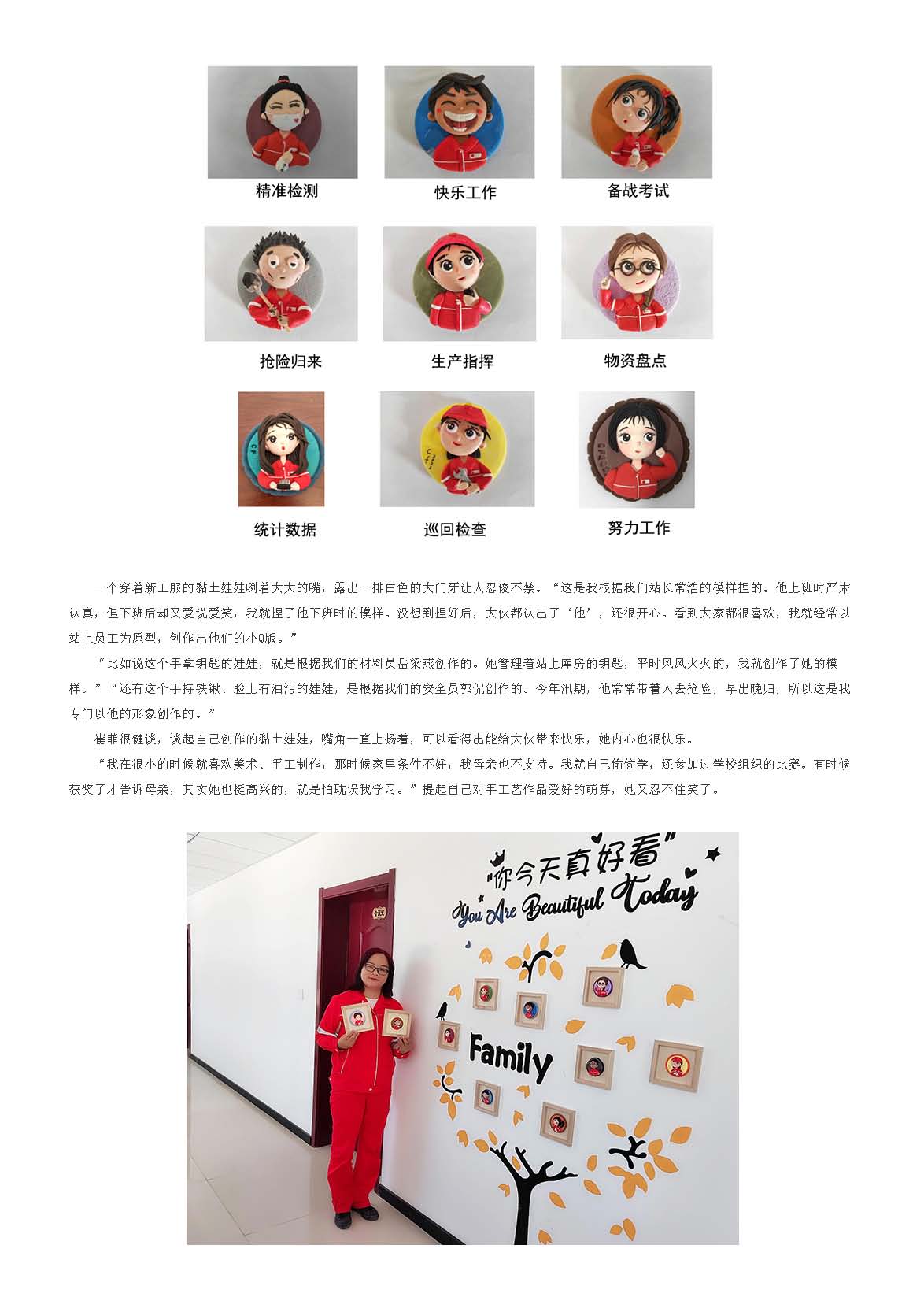

刘保强和村民一起研究菜苗种植

谈到今后的想法,刘保强说:“下一步我要带村支书到外地学习参观,为明年产业发展谋思路。规划在现有苹果835亩基础上,引导种植1200亩,引进苹果等农产品低温脱水深加工项目,申请建立冷库便于苹果储存等产业规划,做大做强苹果产业同时,增加就业岗位。党建引领,与土地流转企业密切配合,在产业发展中实施人力输出,在学技术的同时,解决白墩村村民就业难的问题。”

很难想象,如今对脱贫攻坚、乡村振兴工作头头是道的刘保强,两年前还是个“门外汉”。而刘保强也用实际行动证明了在脱贫攻坚与乡村振兴中,一名“退伍不褪色”军人的责任与担当。

从全面脱贫到乡村振兴,刘保强和白墩村人又一起规划着更大的发展蓝图。“在乡村振兴之路上,我们的脚步越迈越坚定,我们的道路一定会越走越宽阔。”在田间地头挥汗奋战的第一书记刘保强说道。

相关链接:http://www.cqyteip.petrochina/cqyt_news/gsyw2021/Pages/20220804_C5221.aspx

【一线直通车】绿色姬塬,从守护一棵古榆树出发

通讯员 李莉 张潇

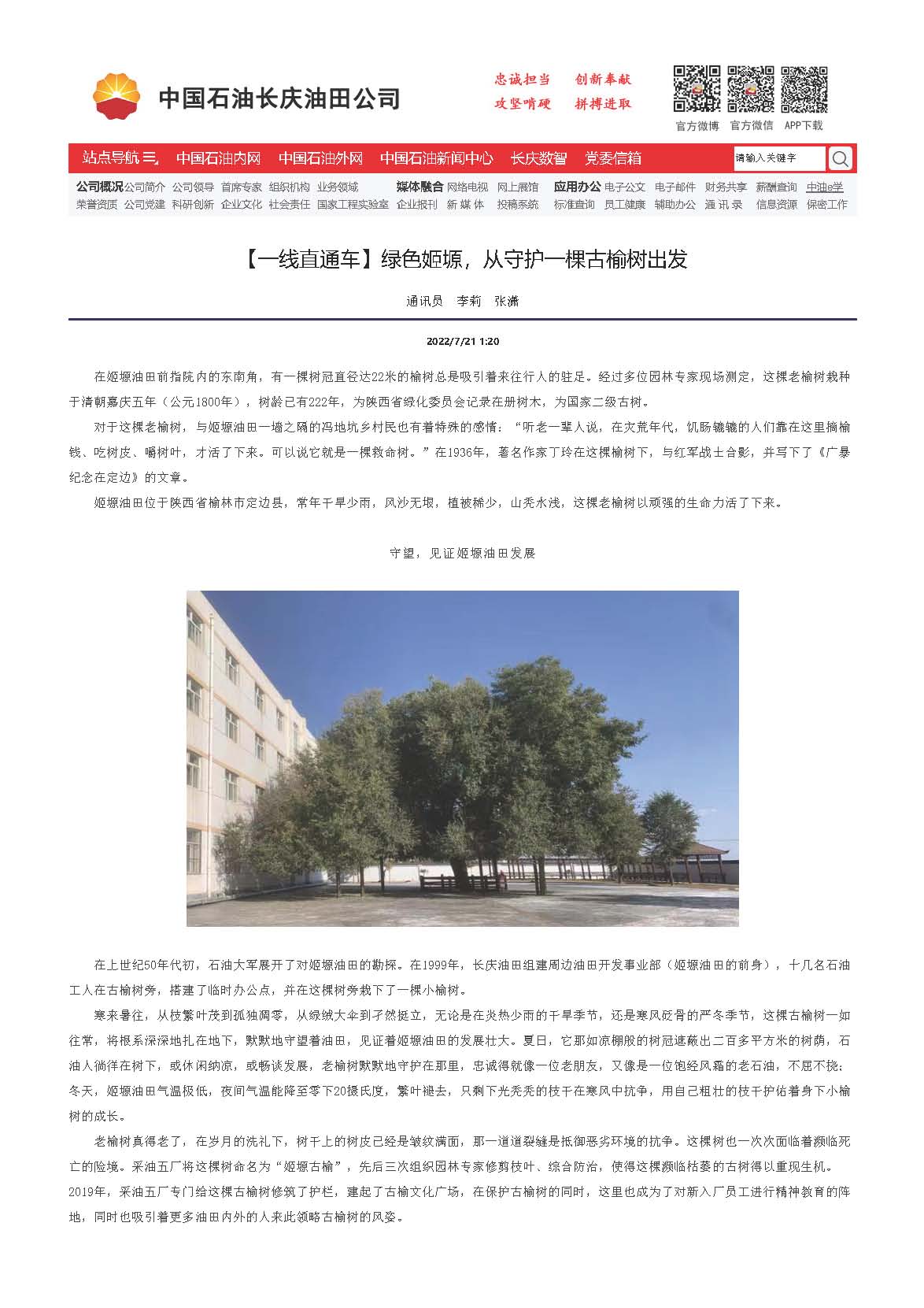

在姬塬油田前指院内的东南角,有一棵树冠直径达22米的榆树总是吸引着来往行人的驻足。经过多位园林专家现场测定,这棵老榆树栽种于清朝嘉庆五年(公元1800年),树龄已有222年,为陕西省绿化委员会记录在册树木,为国家二级古树。

对于这棵老榆树,与姬塬油田一墙之隔的冯地坑乡村民也有着特殊的感情:“听老一辈人说,在灾荒年代,饥肠辘辘的人们靠在这里摘榆钱、吃树皮、嚼树叶,才活了下来。可以说它就是一棵救命树。”在1936年,著名作家丁玲在这棵榆树下,与红军战士合影,并写下了《广暴纪念在定边》的文章。

姬塬油田位于陕西省榆林市定边县,常年干旱少雨,风沙无垠,植被稀少,山秃水浅,这棵老榆树以顽强的生命力活了下来。

守望,见证姬塬油田发展

在上世纪50年代初,石油大军展开了对姬塬油田的勘探。在1999年,长庆油田组建周边油田开发事业部(姬塬油田的前身),十几名石油工人在古榆树旁,搭建了临时办公点,并在这棵树旁栽下了一棵小榆树。

寒来暑往,从枝繁叶茂到孤独凋零,从绿绒大伞到孑然挺立,无论是在炎热少雨的干旱季节,还是寒风砭骨的严冬季节,这棵古榆树一如往常,将根系深深地扎在地下,默默地守望着油田,见证着姬塬油田的发展壮大。夏日,它那如凉棚般的树冠遮蔽出二百多平方米的树荫,石油人徜徉在树下,或休闲纳凉,或畅谈发展,老榆树默默地守护在那里,忠诚得就像一位老朋友,又像是一位饱经风霜的老石油,不屈不挠;冬天,姬塬油田气温极低,夜间气温能降至零下20摄氏度,繁叶褪去,只剩下光秃秃的枝干在寒风中抗争,用自己粗壮的枝干护佑着身下小榆树的成长。

老榆树真得老了,在岁月的洗礼下,树干上的树皮已经是皱纹满面,那一道道裂缝是抵御恶劣环境的抗争。这棵树也一次次面临着濒临死亡的险境。采油五厂将这棵树命名为“姬塬古榆”,先后三次组织园林专家修剪枝叶、综合防治,使得这棵濒临枯萎的古树得以重现生机。2019年,采油五厂专门给这棵古榆树修筑了护栏,建起了古榆文化广场,在保护古榆树的同时,这里也成为了对新入厂员工进行精神教育的阵地,同时也吸引着更多油田内外的人来此领略古榆树的风姿。

植绿,碳汇林里迎“清风”

“天上白榆树,千秋紫塞阴……”这是古诗人尹耕在途经此地时写下歌颂榆树的诗作。但是多年来,受自然条件影响,当地植被稀少成了多少人的隐痛。春秋两季,黄沙大作,遮天蔽日,犹如“黄沙怪”般作祟。

“绿水青山就是金山银山”,“建设生态文明,关系人民福祉,关乎民族未来”。2021年,长庆油田确定在姬塬油田建设绿色低碳先导示范区。采油五厂认真贯彻落实习近平生态文明思想,深入践行“双碳”目标,勇当绿色低碳先行者。

在勘探开发好姬塬油田的同时,采油五厂下大力气植绿、护绿、守绿。根据油区所在地土质沙化程度高的实际,该厂每年都会挑选樟子松、油松、新疆杨、槐树等耐干旱的树苗进行种植。

今年4月14日,在长庆油田姬塬碳汇林建设启动仪式上,该厂还专门请来了“七一勋章”获得者、“治沙英雄”石光银。今年70岁的石光银就是陕西省定边县人,带领当地村民与荒沙碱滩不屈抗争了40多年,在毛乌素沙漠南缘营造了一条长达百余里的绿色长城,彻底改变了“沙进人退”的恶劣环境。石光银来到姬塬油区后,手把手地教石油工人种树。许多热情高涨的员工还当场认领了小树,被厂里授予了“小碳君”的称号。

守护好每一口油井,种植好每一棵树木。采油五厂在2021年已完成一期占地126亩6900棵树木的碳汇林建设。目前,第二期占地338亩13520棵树木的碳汇林也已经完成。这两批树木在种植后,该厂精心管护,克服了黄土高原水份蒸发快、保水难、干旱季长等多项困难,确保了树苗成活率达到了95%。

这片一望无垠的树苗正以郁郁葱葱之态,成长为这片黄土高塬深处的一片新绿。

古榆树迎来了一批又一批的石油新军,加入到了姬塬油田的建设大军中;古榆树又迎来一片又一片的碳汇林,共同加入到“双碳”建设大潮中来。

“木欣欣以向荣,泉涓涓以始流”。相信在不久的将来,姬塬油田在碳汇林的包裹下,更加生机勃勃。

相关链接:http://www.cqyteip.petrochina/cqyt_news/gsyw2021/Pages/20220720_C5077.aspx

【一线直通车】杨映武的井,不检泵!

记者 田海花 栗倩玮 杨幸 薛琴 路毅

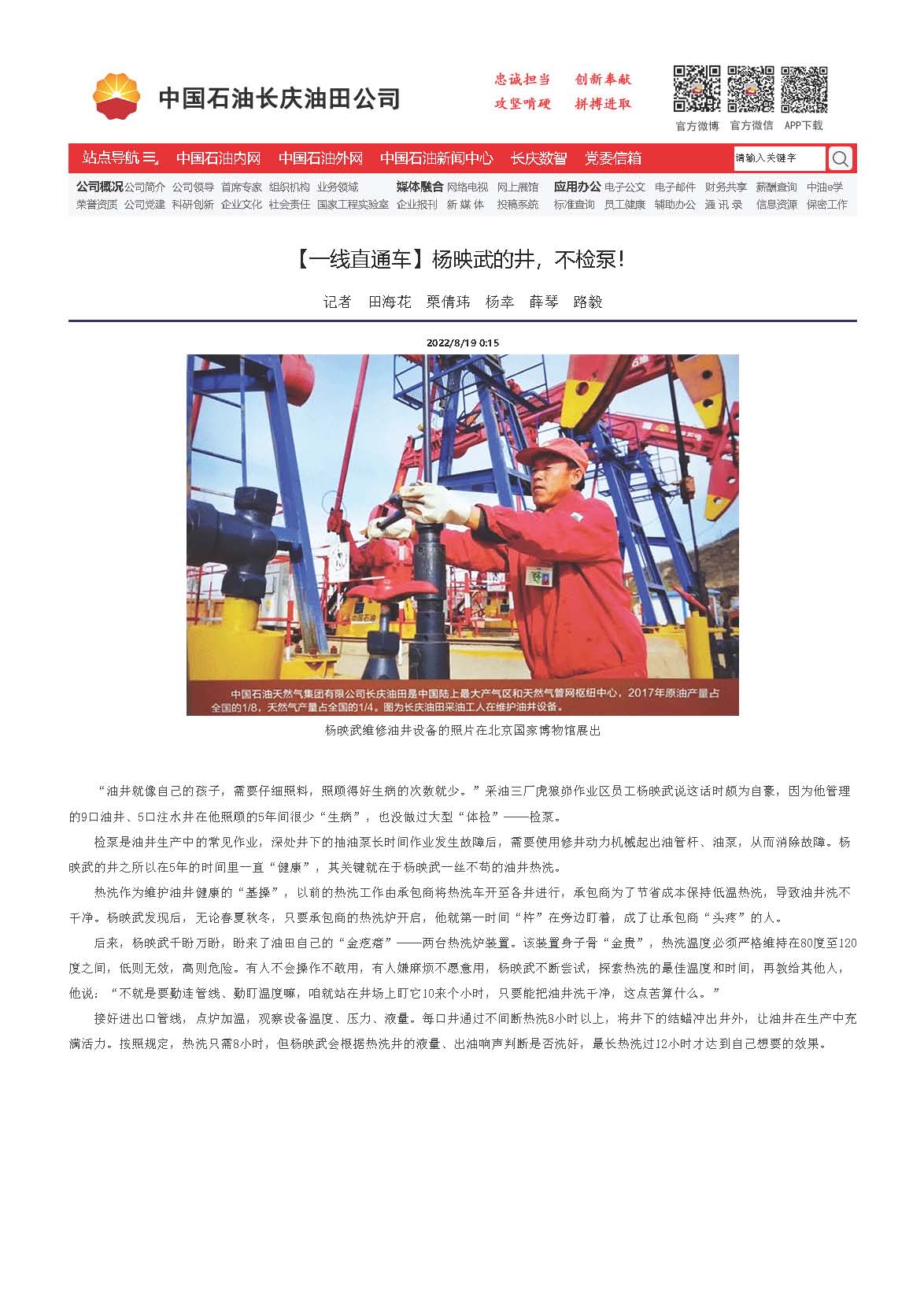

杨映武维修油井设备的照片在北京国家博物馆展出

“油井就像自己的孩子,需要仔细照料,照顾得好生病的次数就少。”采油三厂虎狼峁作业区员工杨映武说这话时颇为自豪,因为他管理的9口油井、5口注水井在他照顾的5年间很少“生病”,也没做过大型“体检”——检泵。

检泵是油井生产中的常见作业,深处井下的抽油泵长时间作业发生故障后,需要使用修井动力机械起出油管杆、油泵,从而消除故障。杨映武的井之所以在5年的时间里一直“健康”,其关键就在于杨映武一丝不苟的油井热洗。

热洗作为维护油井健康的“基操”,以前的热洗工作由承包商将热洗车开至各井进行,承包商为了节省成本保持低温热洗,导致油井洗不干净。杨映武发现后,无论春夏秋冬,只要承包商的热洗炉开启,他就第一时间“杵”在旁边盯着,成了让承包商“头疼”的人。

后来,杨映武千盼万盼,盼来了油田自己的“金疙瘩”——两台热洗炉装置。该装置身子骨“金贵”,热洗温度必须严格维持在80度至120度之间,低则无效,高则危险。有人不会操作不敢用,有人嫌麻烦不愿意用,杨映武不断尝试,探索热洗的最佳温度和时间,再教给其他人,他说:“不就是要勤连管线、勤盯温度嘛,咱就站在井场上盯它10来个小时,只要能把油井洗干净,这点苦算什么。”

接好进出口管线,点炉加温,观察设备温度、压力、液量。每口井通过不间断热洗8小时以上,将井下的结蜡冲出井外,让油井在生产中充满活力。按照规定,热洗只需8小时,但杨映武会根据热洗井的液量、出油响声判断是否洗好,最长热洗过12小时才达到自己想要的效果。

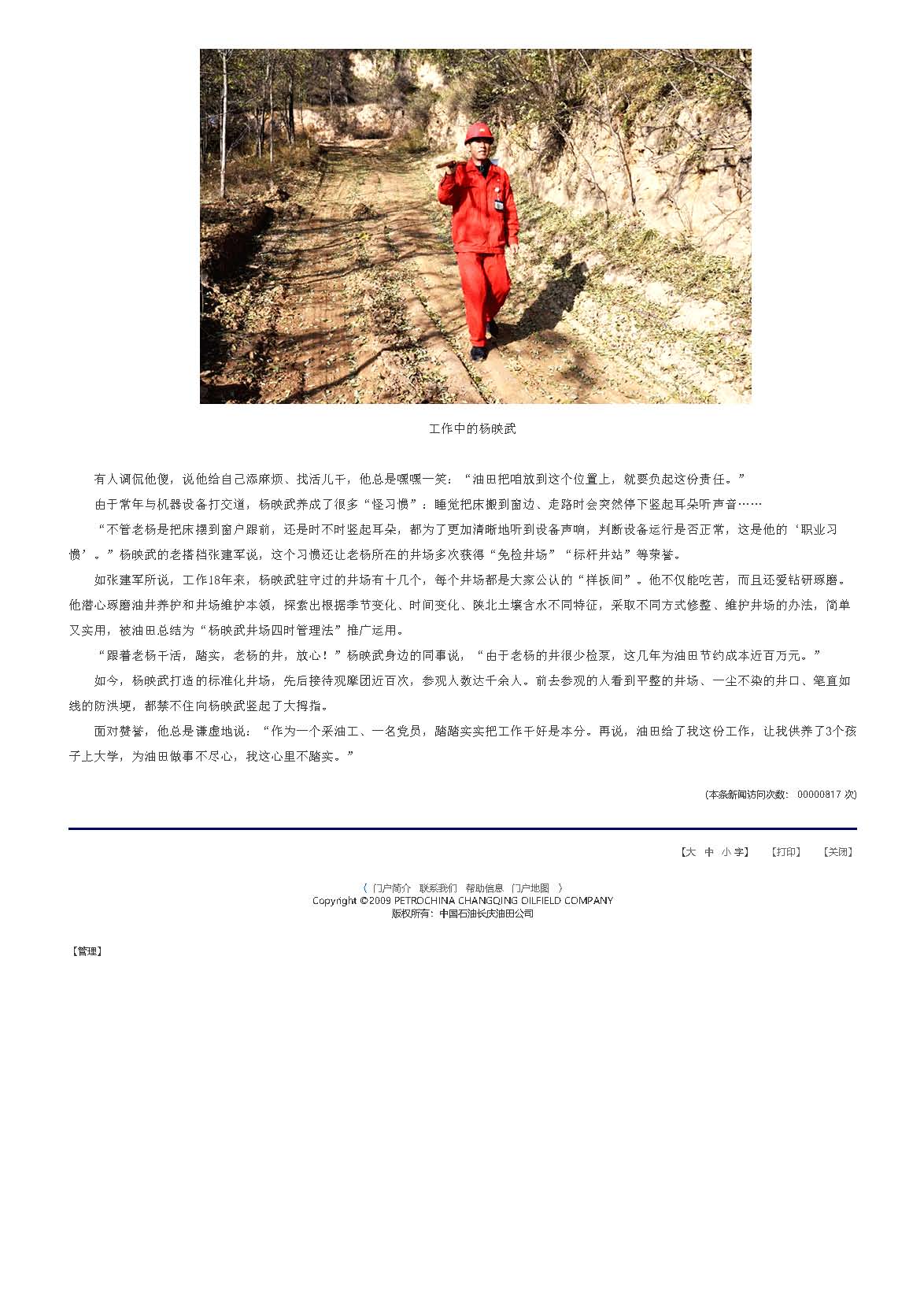

工作中的杨映武

有人调侃他傻,说他给自己添麻烦、找活儿干,他总是嘿嘿一笑:“油田把咱放到这个位置上,就要负起这份责任。”

由于常年与机器设备打交道,杨映武养成了很多“怪习惯”:睡觉把床搬到窗边、走路时会突然停下竖起耳朵听声音……

“不管老杨是把床摆到窗户跟前,还是时不时竖起耳朵,都为了更加清晰地听到设备声响,判断设备运行是否正常,这是他的‘职业习惯’。”杨映武的老搭档张建军说,这个习惯还让老杨所在的井场多次获得“免检井场”“标杆井站”等荣誉。

如张建军所说,工作18年来,杨映武驻守过的井场有十几个,每个井场都是大家公认的“样板间”。他不仅能吃苦,而且还爱钻研琢磨。他潜心琢磨油井养护和井场维护本领,探索出根据季节变化、时间变化、陕北土壤含水不同特征,采取不同方式修整、维护井场的办法,简单又实用,被油田总结为“杨映武井场四时管理法”推广运用。

“跟着老杨干活,踏实,老杨的井,放心!”杨映武身边的同事说,“由于老杨的井很少检泵,这几年为油田节约成本近百万元。”

如今,杨映武打造的标准化井场,先后接待观摩团近百次,参观人数达千余人。前去参观的人看到平整的井场、一尘不染的井口、笔直如线的防洪埂,都禁不住向杨映武竖起了大拇指。

面对赞誉,他总是谦虚地说:“作为一个采油工、一名党员,踏踏实实把工作干好是本分。再说,油田给了我这份工作,让我供养了3个孩子上大学,为油田做事不尽心,我这心里不踏实。”

链接:http://www.cqyteip.petrochina/cqyt_news/gsyw2021/Pages/20220818_C5354.aspx

【一线直通车】我把压力捏得“哈哈”笑

通讯员 李莉

9月,秋意正浓,陕北黄土塬阡陌间正是一派丰收的景象:田垄间,刚收割过的麦茬齐刷刷地滞留在土地上;已经成熟的玉米坠在杆上,稻草人在一旁伫立坚守。从陕西省定边县冯地坑镇一路向东,大约两公里的地方,坐落着一个白色的小站,在蓝天白云的映衬下,显得静谧而祥和,这正是我此行的目的地——姬塬首站伴生气处理站。

到了员工生活区,推门而入,一丛粉红的波斯菊扑入眼帘,轻盈的花枝随风摇曳,给了小站秋日鲜活的色彩。走进资料室,我见到了穿着一身红工服的崔菲,她戴着一幅黑边眼镜,脸颊肉嘟嘟的,说话间眼睛就弯成了一道月牙。这是一个性格爽朗爱笑的姑娘,听了我此行的目的,她稍显羞涩地拿出了自己的黏土作品,桌子上一个个Q版员工形态各异、俏皮可爱,放在手掌上让人爱不释手。她的黏土作品很火,在今年8月份还先后被翻译成英语、俄语、西班牙语三种语言,在VK、推特、脸书等11个海外账号刊发,为中国石油文化的传播做出了贡献。

“我们站作为长庆油田最大的伴生气处理站,生产任务重,工作压力大,我是站上的资料员,看了抖音直播的黏土制作过程后,最初想着给自己解压,没想到很受站上员工喜欢,从此我就真正爱上了黏土制作。”崔菲开门见山地谈起了自己的创作经历。

一个穿着新工服的黏土娃娃咧着大大的嘴,露出一排白色的大门牙让人忍俊不禁。“这是我根据我们站长常浩的模样捏的。他上班时严肃认真,但下班后却又爱说爱笑,我就捏了他下班时的模样。没想到捏好后,大伙都认出了‘他’,还很开心。看到大家都很喜欢,我就经常以站上员工为原型,创作出他们的小Q版。”

“比如说这个手拿钥匙的娃娃,就是根据我们的材料员岳梁燕创作的。她管理着站上库房的钥匙,平时风风火火的,我就创作了她的模样。”“还有这个手持铁锹、脸上有油污的娃娃,是根据我们的安全员郭侃创作的。今年汛期,他常常带着人去抢险,早出晚归,所以这是我专门以他的形象创作的。”

崔菲很健谈,谈起自己创作的黏土娃娃,嘴角一直上扬着,可以看得出能给大伙带来快乐,她内心也很快乐。

“我在很小的时候就喜欢美术、手工制作,那时候家里条件不好,我母亲也不支持。我就自己偷偷学,还参加过学校组织的比赛。有时候获奖了才告诉母亲,其实她也挺高兴的,就是怕耽误我学习。”提起自己对手工艺作品爱好的萌芽,她又忍不住笑了。

2009年,崔菲被分配到采油五厂工作。面对荒芜的群山、飞扬的黄沙、料峭的春风,一到晚上,她就躺在宿舍的架子床上给家里人哭诉,终于熬到回家休息的日子。等到了家,她把行李往地上一撂,委屈地拿出事先准备好的单位照片扔到父亲面前,说到:“爸,环境这么差,我是再不去了,除非你给我换个单位!”父亲仔细看了看照片,严肃地对她说:“丫头,现在条件可比我们当年好多了,你要学会珍惜!”崔菲的父亲也是老石油,更懂得油田生活的苦,也懂得如何教育女儿。

就这样,一转眼13年过去,崔菲也成了一名老石油。今年37岁的她在油田安了家,丈夫在同一个厂的质量监督站工作,他俩有一对可爱的双胞胎女儿今年刚上小学一年级。夫妻俩一年里有三分之二的时间都在单位,照顾不上孩子,就让远在西安的爷爷奶奶照顾。想孩子时,她就做黏土娃娃,有时候一做就是几个小时。丈夫总是劝她好好休息,崔菲却说,当她全身心地投入到黏土娃娃的制作中时,内心很平静,所有的烦恼也会烟消云散。时间长了,丈夫也不再说什么,有时候还会对她的作品提出点意见。在跟孩子视频聊天时,崔菲也会拿出自己做好的娃娃给孩子看。在她的影响下,两个孩子都不怎么爱玩电子产品,没事时就画一幅画或玩像皮泥。

有时候站上工作忙,新来的员工哭鼻子、闹脾气,崔菲就充当起父亲当年的角色。在站上,她不仅是站上的暖心大姐,还是大伙的“开心果”。有一次,站上一名女工心情不好,一连多天都情绪低落,崔菲就专门捏了一个“开心便便”。当那名女工接过时,一扫几日脸上的阴霾,笑着说:“我要把它放在宿舍最显眼的地方,让自己每天都有一个好心情。”还有一名女工刚休完产假特别想孩子,崔菲就按照这名女工孩子的形象捏了一个娃娃送她,被她似若珍宝。

崔菲制作的“长庆油田Q版员工”,在站上员工的再三要求下,被放置进了站上生活点的文化墙上,上面写着几个大字:“你今天真好看。”“那些活灵活现的娃娃,看着特别解压,这些创作独一无二。”站长笑着说道。

在自娱自乐的同时,崔菲还在今年暑假当起了“油娃”的手工课老师。暑假,姬塬油田倒班点一下子来了50多个油娃,叽叽喳喳,好不热闹,崔菲专门把这些孩子组织起来上黏土手工课。当孩子们完成“向日葵”等作品时,一个个高兴得手舞足蹈。“看着孩子们高兴,我自己也高兴,石油人的孩子就是应该多些快乐!”

党的二十大召开在即,崔菲又开始创作黏土作品。从对黏土的松驰,分割刀的分离,压泥板的成形,她都一丝不苟地制作着,以自己的方式喜迎党的二十大!

相关链接:http://www.cqyteip.petrochina/cqyt_news/gsyw2021/Pages/20220927_C5726.aspx