本报记者 杨晓华 摄 罗前彬 文

从兴隆台出发,沿滨海公路过欢采、锦采,再穿过几个路口,就到了凌海市新庄子镇。

初秋的田野里,稻谷金黄,玉米拔节,秋菜泛绿,一派丰收景象。

在脱贫攻坚最后一年,油田扶贫干部王海宁、陈东、古力,从这秋收的景色里看到了希望。

两年前,他们3人离开熟悉的油田工作,分别来到新庄子镇的大明村、姜木村和北马村担任驻村第一书记,用实际行动带着老乡奔小康。

“今年收成还行,明年咱跟着王书记接着种!”在自家大棚里送走最后一批收购土豆的客商,大明村农民周建华笑得合不拢嘴。今年,老周把家里的18亩地都种上了“希森6号”土豆,仅此一项就增收8000多元,不仅摘了贫困帽,奔小康也有了盼头。

大明村发展滞后的原因之一,是种植结构单一。2018年5月,为改善当地种植结构,王海宁和村干部们经过调研,从山东引进了土豆新品种。该品种不仅个头大、淀粉足,亩产量能提高20%至30%,单斤售价也高0.3元左右。

但当他们准备在村里推广种植时,村民们却对这一新品种将信将疑,其中的代表就是周建华。为坚定大家的信心,王海宁决定让村里的蔬菜种植合作社带头种,让农户们看到效果。当年9月,在大明村举办的测产大会上,新土豆亩产达10920斤,产量远超当地品种,品质达到了优级。

看到合作社获得了好收成,老周心动了。在王海宁鼓励下,去年他尝试着种了10亩,获得了丰收。今年,他把家里的18亩地都种上了新品种,每亩增收400多元。

目前,“希森6号”成为了大明村人致富的“金豆豆”,种植面积也从110亩扩大到3000亩。

今年,由于疫情防控得当,这3个村的粮食生产都获得了丰收,为赢得脱贫攻坚完全胜利打下了坚实基础。

“古书记,镇上要求我们马上成立疫情防控领导小组,你快回来吧!”1月25日,一通紧急电话把正在家过春节的古力叫回了村里。他第一时间返回北马村,带领全村党员干部构筑群防群控的严密防线。在隔壁村,陈东也按照上级有关要求,第一时间回到村里,组织村干部在主路口设了2个党员先锋岗卡点,村内12个小路口全部封闭,安排工作人员值守。

农时不等人,脱贫不等待。3月份天气回暖后,他们开始组织村民恢复生产,帮忙协调化肥、农药、塑料薄膜等农用物资。经过1个多月忙活之后,6月份,陈东又马不停蹄协调扶贫资金,组织施工队伍,对村里2公里多便民路进行硬化。

担任驻村第一书记期间,3人用扎实的作风,有情有力有效的措施,保护了百姓的健康,为脱贫攻坚取得全面胜利构建了安全稳定的环境。

01 “希森6号”土豆喜获丰收,大明村驻村第一书记王海宁和村民一起搬运土豆。

02 姜木村驻村第一书记陈东(左)查看大棚蔬菜长势。

03 油田授建棚菜基地。

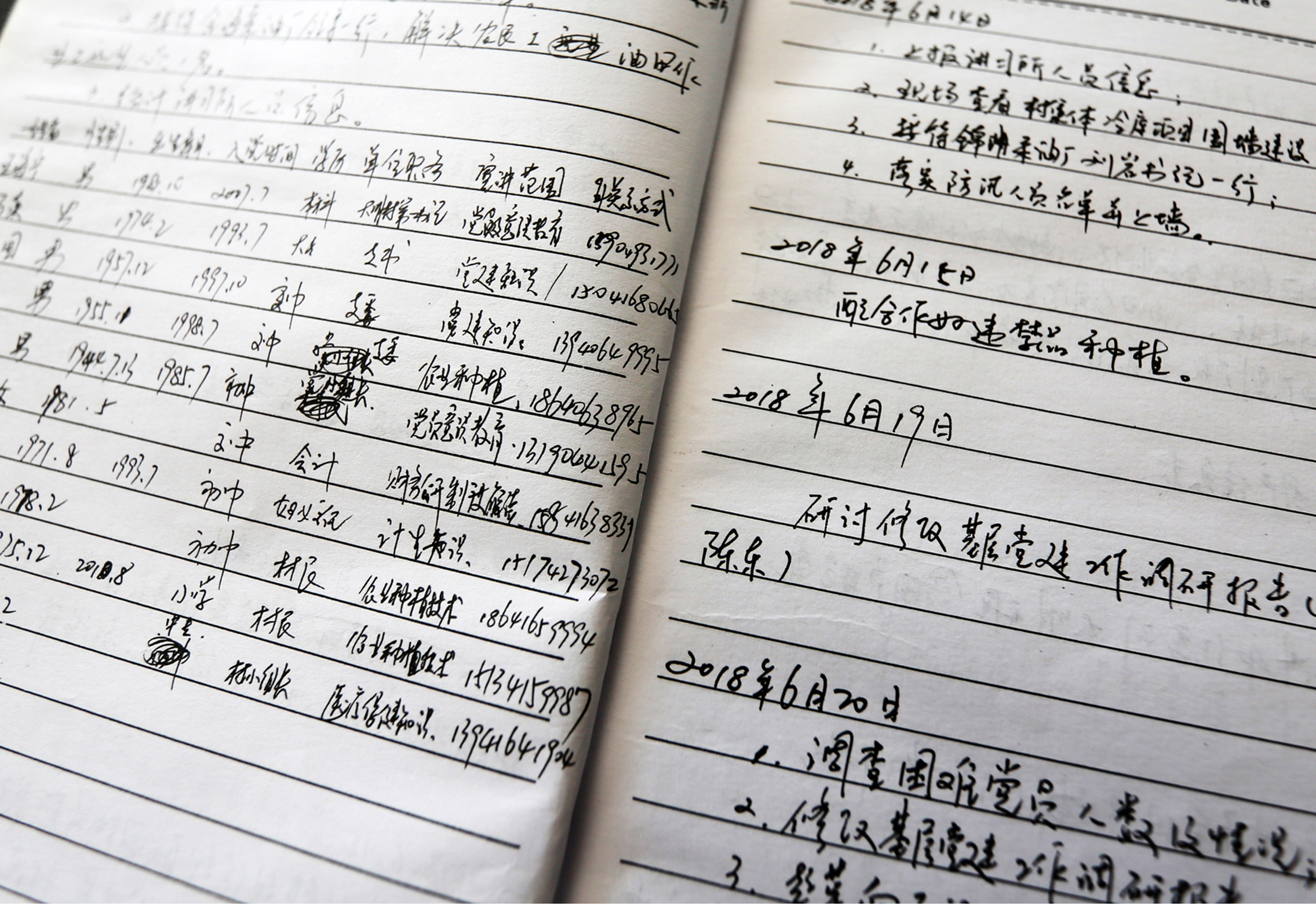

04 驻村第一书记工作日志。

05 到贫苦户走访。

06 北马村驻村第一书记古力(右)和村民一起修路。

07 开展入户调查。