漫忆张英教授

作者:□高叔静(北京石油学院机械系1956 级)

张英(右三)与原国务院副总理康世恩(左三),石油部部长宋 振明(左六)、副部长阎敦实(左二)在挪威 Ekfisk 海上平台参观。

张英是北京石油学院时期的知名教授,是我国油气集输工程学科的奠基人。我1956年考入北京石油学院机械系学习,当时机械系的蔡伯民、蔡强康、张英等几位教授都非常受学生爱戴,而风度翩翩的张英老师给我留下了特别深刻的印象。

1936年,张英到美国密歇根大学攻读航空工程专业,获硕士学位。他1941年回国,恰逢第二次世界大战中英在缅甸合作抗日,张英前往印度,参与英军方从印度经缅甸到中国的一条野战输油管线的施工,从此他将事业定位在石油战线,终其一生。

1952年,他受当时的石油管理总局(石油工业部前身)委派,到北京石油学院建校筹备工作组担当计划和施工的要职,成为北京石油学院建校的元老之一。此后,他创建了储运教研室、机械研究室、油田建设系,担任这三个室、系的主任。多年间,他一面从事教学、科研,一面投身各地的石油会战,参加了我国第一条长距离输油管道的建设,培养了大批石油储运人才,也解决了不少我国油气集输中的工程和技术难题。因此,说他是重视教学、科研和生产实践相结合并作出贡献的专家,实至名归,是不为过的。

上世纪60年代初的大庆石油会战令张英知名度更高。当时会战的总指挥相继由余秋里、康世恩担任,他们对石油学院千余名师生参加会战寄予厚望,认为这是一支不可或缺的生力军。在前线指挥部的6个大队中,有4个大队的正副队长由石油学院教授担当:张英率领攻关大队,秦同洛指挥测压大队,吴崇筠(女)和唐伟英分别任对比大队和注水大队副队长。张英和任瑛担纲研制成功的水套加热炉,解决了大庆原油高黏度、高凝固、高含腊所造成的在高寒地带管道集输的大难题,受到总指挥高度称赞,后来这一成果荣获了国家发明奖一等奖。在石油学院会战誓师和评功会上,康世恩曾望着台下直呼:“张教授来了没有?秦教授来了没有?请他们上主席台上来!”台下师生顿时情绪高涨,热烈鼓掌。康世恩除赞扬他们,还称赞会战的学生:“学生娃子真能干!”

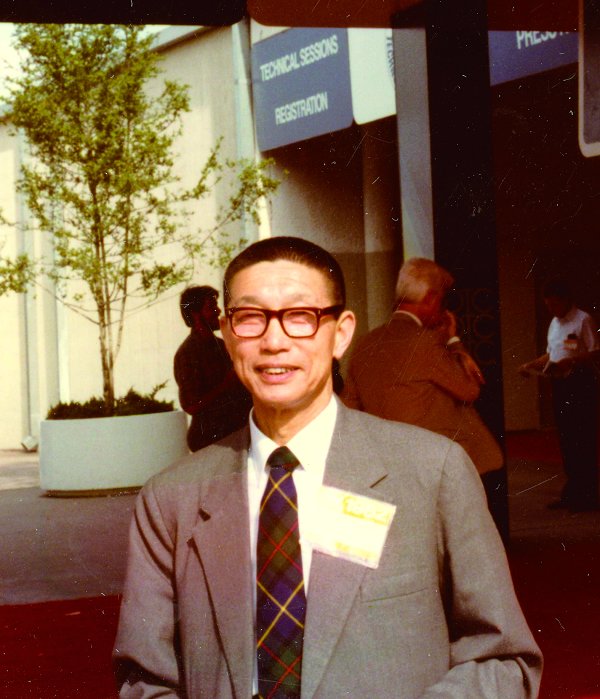

张英和秦同洛在校园里特别引人注目,两位都是平头,但给人的印象却不同。张穿着整洁,常着西服佩领带,步履轻快,消瘦干练;秦则穿着随意,乐呵呵,胖乎乎,言行慢速、沉稳。两人都受到广大师生的尊敬。

但学校搬迁至山东东营后,张英和秦同洛两位教授都因各自的原因,离开了北京石油学院。

60年代中期,“文化大革命”席卷中国。无论是北京石油学院的发展历程,还是张英教授的人生轨迹,都在这场浩劫中被粗暴地改变了。

1968年,正当“文革”中的派系斗争轰轰烈烈之时,张英被关进秦城监狱的消息不翼而飞。人们惊讶、不解,议论纷纷。在一般人眼里,秦城是收禁政治犯的,其他犯事的是不够格的,张英一进去就是6年,直到1974年。

大概是在1974年前后的一天,我在留守处(学校迁至东营后,在北京原校址内设有留守处,以照管部分物业及待迁的财产)办公室值班,来了两位中央专案组的工作人员。

“这儿是北京石油学院吗?”他们递过介绍信。我想满目疮痍的校园,肯定让他们怀疑这哪里像是大学。

“石油学院迁走了,这里是留守处。”我回答。

“张英是你们的教授吗?他是不是住在4号楼?他家的电话是不是这个?”其中一位指点着手头笔记本上记的楼号和电话号码。

我扫了一眼,说:“是啊,你们说的没错。”

他俩相互瞅了一眼,似乎表示找对了地方,然后继续探询:“你知不知道他认识澳大利亚驻华大使(指第一位澳驻华大使斯蒂芬·菲茨·杰拉德)?他们有过交往吗?”

“不知道。”

他们迟疑片刻,其中一位不解地说:“怎么大使有他的名字、工作单位、电话和住址呢?”

我兴奋起来,他们遇到我算是找对了人。我想起张英夫人王淑华在和我闲聊天时,曾凑巧谈到过与此有关的事。我遂将师母所说的一段往事向他们转述了一遍。

中国与澳大利亚1972年建立正式的外交关系。师母说的应该是临近1972年的事。那时张英先生的妹妹、妹夫在香港《文汇报》工作,斯蒂芬大使到北京赴任前待命在香港,一面了解中国情况,一面学习汉语,其汉语老师就是先生的妹妹和妹夫。说到这里,专案组的人点了点头。合乎逻辑的推理就是张先生的妹妹、妹夫将在北京的哥哥的名字、工作单位、住址、电话告诉了他们的学生———斯蒂芬大使,这本是人们交往中常有的事。至于大使到北京后,是否与张英有联系,有无往来,师母在与我的闲谈中未提及。专案组的两位也未再追问下去,道了声谢就告辞了。

这件事多年来给我留下了想象的空间。“文革”期间不少人因海外关系受到牵连,张英的遭遇是否与此有关呢?最近我带着这个问题与张先生的大公子嘉佐通了电话。他不认可其父入狱与此有关,因为同时被捕的还有石油系统另一位科技专家。到底是怎么一回事,其父从未告诉过他,他也不清楚。这样说来,澳大使是否与张先生有交往只是上面要排查的一件事而已吧。

1974年出狱后,张先生立即投入到四川和河南的石油会战中。后来,他先后担任了北京石油规划设计总院高级工程师和海洋石油总公司的顾问,时已古稀之年。那时,他已从石油大院搬迁到和平里新居,生活条件有了较大的改善。80年代初,我去新居看望他和师母,谈到迁校山东的石油学院要成立北京研究生部时,他高兴地说:这下可好了,石油学院就活了,在北京可以留住人才,科技信息交流的机会也多,老教师们可以继续发挥作用。

他不仅这么说,而且当即付诸行动。他利用他在石油系统的影响和人脉关系,为刚刚成立的研究生部出谋划策,还说动了时任大庆油田总指挥的李虞更,请大庆油田资助研究生部的科研项目。在他的谋划下,1984年秋,大庆油田指挥部邀请我们的专家教授访问大庆,签订合作协议,同去的教授有任瑛、鲍冲、严大凡、郭天民等。那时我是研究生部分管昌平基建的副主任,主任是张炳林,分管科研教学的副主任是郭学增。我想不起来为什么让我带队去。当时张英先生陪同我们,有他在我心里踏实多了。大庆油田的领导在萨尔图总指挥部热情接待了我们,并举行了隆重的协议签订仪式。李虞更总指挥在致词中回顾了石油学院师生在大庆会战中作出的贡献,感谢石油学院为我国石油工业,尤其是为大庆油田培养输送了大批人才,他们中有的已经走上了油田领导岗位,担当起勘探开发、油气集输和油田管理的重任。他认为学校在北京成立研究生部是提高教学、科研水平,培养高级石油科技人员的重要部署,大庆愿为此捐助500万元人民币,以支持一些重要的石油科技课题的研究。我代表研究生部感谢大庆油田的慷慨资助。我说,这笔资金对刚刚成立不久的研究生部的科学研究和人才培养是)中送炭,非常及时。我也感谢了张英教授的远见卓识,他从中牵线,做了一件很有意义的事。教授们也即席发表了感言,表示要努力攻关,拿出科研成果,不辜负大庆油田的期望。这笔科研资助经费到了学校,一半用于石油化工领域的研究,一半投入到学校油气集输课题项目的研究,受到学校和研究生部领导及老师们的关注和欢迎。

1997年张英教授离世。当时我在外工作,未能为他送行,总觉是件憾事。嘉佐安慰我说,先生对身后之事很低调。为了我写这篇忆文,嘉佐还寄来了中国科技协会编的《中国科学技术专家传略·能源卷2》中有关张英的介绍。读后我对先生有了更加全面的了解,加深了对他的敬重之情。生前,张英留下遗嘱,将内脏和眼角膜无偿捐献给医学事业,骨灰撒入大海。这件感人的事还是最近从这份材料中得知的。

注:张英,1914年7月生于北京,石油储运工程专家,教育专家,组织创建了我国的石油储运教学工作,培养了大批人才。1952年,张英参与筹建北京石油学院。在实验设备和信息资料等都极其缺乏的困难条件下,他推辞了学院教务长的职务,白手起家,先后为学院创立了油田建设系、储运教研室和机械研究室,成为当时这些学科教学的带头人。

在教学过程中,张英十分重视理论与实际的结合,努力将学术理论应用于生产实际。1958年他带储运专业学生的毕业实习,参加了新疆克拉玛依至独山子输油管线的现场施工,对原设计提出了重大修改意见。1960年,他又带领学生来到了大庆石油会战工地,以实践为课堂,指导学生用专业理论提高生产效率,为会战解决了工程专业上的难题,并组织编写出《石油集输》讲义。1964年和1966年,他先后参加了胜利油田会战和四川石油会战。“文化大革命”中,他受到冲击和迫害,1968年至1974年被囚禁监狱。1974年出狱后,先后参加了川汉输油管线及河南魏岗至荆门输油管线的建设。1978年任北京石油规划设计院总工程师。1982年调任中国海洋石油总公司高级顾问,参与组建了海洋石油工程设计公司及国外海洋工程技术的引进等工作。1997年去世,享年83岁。

张英曾经当选为全国政协第四、第五、第六、第七届委员。

(本文作者1961年毕业于北京石油学院,后留校在力学教研室工作,1987年后调入国务院外国专家局工作。文中一些史实引自《石油大学校史》,照片由张嘉佐先生提供。)

阅读:4