编者按

把新闻写在油气田的大地上,是每一名油气田新闻从业者的初心与使命。

11月8日,在第23个中国记者节到来之际,让我们致敬每一次乐此不疲的出发,致敬每一篇直扣人心的报道,致敬每一个志在四方的理想。

相信,唯热爱可抵岁月漫长。

中国新闻工作者职业道德准则

第一条全心全意为人民服务。忠于党、忠于祖国、忠于人民,把体现党的主张与反映人民心声统一起来,把坚持正确舆论导向与通达社情民意统一起来,把坚持正面宣传为主与正确开展舆论监督统一起来,发挥党和政府联系人民群众的桥梁纽带作用。

第二条坚持正确舆论导向。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主,弘扬主旋律、传播正能量,不断巩固和壮大积极健康向上的主流思想舆论。

第三条坚持新闻真实性原则。把真实作为新闻的生命,努力到一线、到现场采访核实,坚持深入调查研究,报道做到真实、准确、全面、客观。

第四条发扬优良作风。树立正确的世界观、人生观、价值观,加强品德修养,提高综合素质,抵制不良风气,保持一身正气,接受社会监督。

第五条坚持改进创新。遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律,创新理念、内容、体裁、形式、方法、手段、业态等,做到体现时代性、把握规律性、富于创造性。

第六条遵守法律纪律。增强法治观念,遵守宪法和法律法规,遵守党的新闻工作纪律,维护国家利益和安全,保守国家秘密。

第七条对外展示良好形象。努力培养世界眼光和国际视野,讲好中国故事,传播好中国声音,积极搭建中国与世界交流沟通的桥梁,展现真实、立体、全面的中国。

记录者 □ 沈军

银杏黄了。

很多个清晨,很多个黄昏,我在一条路上有时走到天亮,有时走到漆黑。

很多次脑子里冒出“灵魂三问”:“记者干啥?记者到底写啥?又该到哪儿去?”

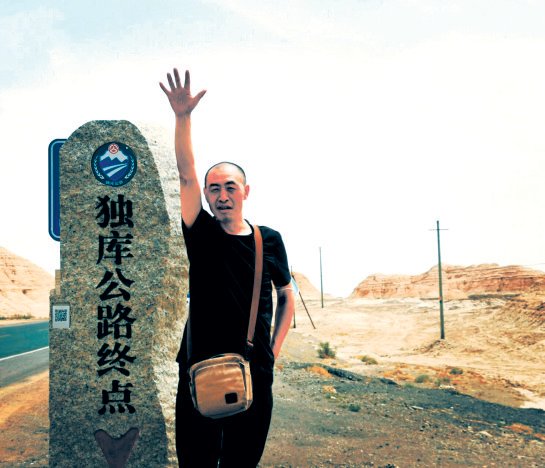

这算是一个企业新闻从业者的职业思维吧。1990年,我戴着父亲的铝盔去到川东气田。5年后混入油气田新闻圈,直到2020年改行离开,满打满算三十个年头。

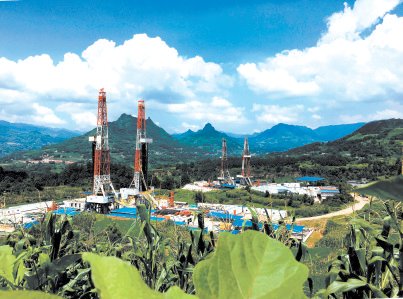

大巴山绵延,钻塔巍峨。长江之畔,采气树林立。石油农场,满目青翠遮天蔽日。丘陵河谷,天然气管道翻山越岭。望不到尽头的山路,尘土飞扬车轮滚滚。

很多个清晨,我在钻台上,任雨雪风霜,云卷云舒。

很多个黄昏,我在采气树下,看晚霞满天,星光灿烂。

这一路从来都不是一个人,有我有你还有他和她,有我们有你们还有他们和她们。

熟悉的油味,陌生的面容,青春的笑靥,远去的笑声歌声……我用文字记录那些与自己父辈和兄弟姐妹一样的人们,用画面定格那些奉献的背影。无论一面之缘,还是匆匆一瞥,有的名字早已忘了,甚至根本不知道,却让我体验了奋斗的、激荡的、火热的、精彩的、别样的石油人生。

别无所长,即便改了行,照旧舞文弄墨,典型的“一条道走到黑”。

生活在变,人们很忙。在万物互联的时代,昨天、今天和明天转瞬即逝,过去、现在和未来弹指一瞬间。信息爆炸、碎片化阅读,不仅影响读者对新闻导向的认知、审慎与思考,更考量新闻本身的价值、质感与温度。

在从事新闻这条路上,有人跟着随风飘落的银杏树叶渐行渐远,有人像挺拔的钻塔和采气树无惧风雨,坚守初心。

每当我气馁、纠结时,脑子里总会冒出曾在自己笔下和镜头里神气活现的身影。

每当我想要放弃时,耳边总会响起曾听到的一句话:记者是事实真相的记录者。

寻找五尺道 □ 彭烟霏

几年前到蜀南气矿,与任何明结伴到上罗镇采访页岩气相关新闻。早晨,在宁201井中心站门口,盘坐在公路边的一块石头上,看乡村田园宁静,看炊烟从屋顶笔直升起。一个中年人带着墨镜,骑着一辆摩托轰着油门冲过来,那消声器似乎安装了功放,特别拉风。

问作业区许志遥,那人是谁?答曰巡管工陈华贵。陈华贵家住管道附近,对这片土地非常熟悉。与陈华贵闲聊,知道了以前他守在上罗镇街上跑摩的,去过云南盐津、宣威,就几十公里,走官道更近。

“官道?”我猛一激灵,像打摆子。陈华贵说,就是石板路,祖祖辈辈踩出来的。他还说,他老汉儿年轻时,背着大米去那边换过红糖。这该是传说中的秦朝五尺道吧?翻身从石头上跳下来,问附近管道这边有没有?说有一段,不是很长,官道上还有马蹄印。

接着聊。陈华贵很不好意思,说他家在当地算是比较穷的,挣的钱都在供养读大学的儿子。我就问孩子学啥专业,说是油气勘探,上罗镇第一个学石油专业的大学生。感觉有戏,问能否去他家里看看,也顺便拍几张在古道巡管的照片。

任何明是个摄影达人,构图、用光刁钻,听说后拿起相机就上车。

约摸十几公里山路,到了陈华贵家,是上世纪五六十年代的旧瓦房,干净、宽敞,不算破旧,顶多就是屋梁压得有点弯曲。适逢老陈的媳妇儿正在簸箕里晒黄豆,许志遥恰到好处帮着翻晒。任何明的相机“咔”的一声,像点射,蓝天、黑瓦、板墙、黄豆、簸箕,还有红工衣石油人、黑衣服村民,以及远处的青山,全都框在镜头里。

回来后,在网上查找五尺道资料,怕不靠谱,又网购一本《珙县县志》。然后,写了一篇《五尺道上巡管人》,获得了很多个新闻奖。

石油记者的历史使命 □谷学涛

去年因工作需要,仔细整理多年来发表作品留存的报纸杂志,结果吓了自己一跳,摞起来一米多高,到自己的胸口。白驹过隙,不觉间已然在石油记者的道路上,奔跑了16个年头,这些作品就像是一个个脚印,深浅不一但都代表着我在某个特定时间的感知。

时间不会为谁而停留。5800多个日夜我一次次带着问题出发,又一次次带着所谓的答案归来,采访对象说的每一句话,我写下的每一段文字,刊出的每一篇新闻报道,都成为石油发展历程的一个小切片,成为这段历史的“证词”。但仔细想想,不禁惶恐,作为石油记者应该肩负怎样的历史使命?自己的使命完成得怎么样?

石油记者是石油工业的“瞭望者”,肩负着记录石油人在党的领导下创造出彪炳史册伟业的使命。我的16年在时间长河里不值一提,但这16年中国的石油工业却发生了翻天覆地的变化。

常常会想起采访中遇到的平凡石油人,他们带着油气报国的信仰造福人民。我想,石油工业和石油人都在争分夺秒书写时代最美的华章,石油记者也应该采写出无愧于这项伟大事业的作品。

我不时会问自己,我的报道是否足够准确、足够及时、足够用情,但深入思考后觉得汗颜,很多时候受困于主客观条件,我的新闻报道深入一线不足,聚焦问题太少,脚步却又总是匆忙。

还好,我一直在这条路上,从未离开。将来,唯有继续出发,不断求索。我应该不断学习提高自己的技能,让自己的笔力更遒劲;努力端正自己的态度多跑一线,让自己的脚力更强劲;热烈拥抱融媒体时代创新不止,让自己的脑力更活跃;在石油技术领域深入研究,让自己的眼力更精准。只有这样,我才能更好地完成石油记者的使命与担当,把自己的职业生涯融入打造基业长青世界一流企业的石油梦,融入中华民族伟大复兴的中国梦。

记录人间烟火 □薛薇雨

“妹儿,你是石油队的吧?”2018年,我和同事们采访完威远页岩气井队,半夜街边吃大排档,一身便装,却还是被老板娘嗅出了“油”味。油气田待久了,总会带点印迹。

11年前,我到井队实习,在安岳打井。那时,川西钻探公司的钻机还大多是4000米的机械钻机,恰逢高石1井高产,掀开了四川油气田在震旦系的重大发现。大家干劲儿十足,摸刹把、甩榔头、打扳手、抬管线、扛料包……轰轰烈烈投入其中。

文字和影像都是捕捉和记录事件的。从事宣传工作后,我想用笔尖和镜头留住一项项纪录背后石油人的故事,留下“功成必定有我”的豪迈。

翻开这些年的文图,川西钻探站在“技术立企、数字赋能”的新风口,乘着智能化发展的浪潮,持续升级工程利器——7000、8000、9000米电动钻机纷纷集结,亮剑各大气区,重装出席油气上产的征途中。是他们——在一线努力奋斗的西钻人,创造磨溪速度、集结高石梯、智取双鱼石、揭开龙王庙、驰骋苏里格毛乌素、翱翔青海柴达木,处处留下采气树,年年立起里程碑,一路成为页岩气勘探开发排头兵、致密油气快速钻井探路人、超深复杂油气攻坚者。

上九天揽月不易,下地宫探秘更难。装备、技术日新月异,不变的是西钻人永不服输、勇争一流的精神风骨。他们常年征战野外,最懂时间的漫长。离乡的孤独、挫折的洗礼、遭遇的波折,磨不掉心里的梦想,吹不走脸上的笑容,遮不住信仰的光芒。但平凡世界注定有非凡,我和团队在许多微视频中,记录着他们的寻常。被信息汪洋围猎的每一个人,如果能在浩渺如烟的巨浪中,一刹那被擒住、被击中、被震撼、被感动,那一定是因为——真实,如同在每一帧画面中看到了自己的样子和影子,看到为了使命、为了责任而负重前行的泪雨欢歌。

我愿,一直做这人间烟火发掘者的记录人。

遇见美好 □杨增亮

我喜欢记录身边的故事,在从事通讯员工作7年的时光里,写过钻井人的荣光,也写过他们的苦乐。我相信,每一个时代都有自己的特质,也有属于自己的英雄。广袤的鄂尔多斯盆地,既容得下时代梦想,也必将镌刻时代的辉煌。

美好,可遇而不可求。遇见了,是荣幸。见到向平虎是去年的事了,脸色黝黑,眼睛布满血丝,一看就知道,没睡过几个好觉。当时他担任国内陆上最大水平井平台——华H100平台经理。这个平台,部署有水平井31口,水平段都在2000米以上,地面只有足球场大小,井下却控制开发面积4.5万亩,被业界称为“陆上采油航母”。

初上平台,向平虎就发誓,“平台不完工,绝不回家。”为了这个誓言,他一直在平台坚守着、忙碌着。当年4月,孩子脚腕骨折,雪上加霜的是岳父癌症晚期。有好多个深夜,向平虎只能偷偷抹眼泪。

家人也理解向平虎,理解他从事的这份事业,从无怨言。到了5月,岳父走路都困难,为了不让向平虎分心,家人搀扶着岳父,来到这个平台并留下了终身难忘的一张合影。向平虎心里明白,这一次的离别,将是诀别。

6月23日,经过大半年奋斗,平台所有井全部完工,这一天,平台上所有人都欢欣鼓舞,向平虎也终于松了一口气。向平虎说,那一夜他做了一个梦,看见平台上的一口口井,都变成一条条石油河,汩汩地流淌在陇塬大地上。而他躺在井架旁边开心地笑着,就这样笑醒了。但是,当他回家的时候,岳父已离开人世,只留下那一张照片和两行热泪。

听了这个故事,我眼眶湿润,那些感人的场景,一直留在脑海中,我也终于理解了钻井人家属时常挂在嘴边的那句话,“自从认识你,永远在等你。”是啊,花儿开了又谢,候鸟走了又来,却总等不来梦中的他。也让我想起那句话,哪有什么岁月静好,只不过是有人在负重前行。

遇见、洞见,记者、记着,那一个个美好的故事……

记者心声

廖光明 新闻记者工作是一份光荣,也是一份辛苦。新闻记者是时代的见证者和书写者,也必然是参与者。我们用手中的镜头和笔记录时代的变迁和历史足迹,反映波澜壮阔的现实生活。做历史的记录者、社会的瞭望哨,这就是记者的职责。

王涛 时光荏苒,从采油工转行从事新闻宣传工作已有13个年头,虽然劳心劳力,但却也乐在其中。回想一路走来,如果没有对这份工作的热爱,也不能执着地走在路上。我喜欢小说《覆雨翻云》里大侠浪翻云的一句话:“唯有极于情,故能极于剑”。坚持在路上,一定能收获最美的风景。

薛柯 记者节来临之际,祝记者朋友们工作顺利,身体健康。争取天天上头版,版版是头条,条条是特稿,稿稿都精彩。

黄斌 在又一个记者节来临之际,把最美好的祝愿、祝福送给一直走在辛勤笔耕道路上的各位同仁们:祝大家写出不负时代、不负企业、不负自己的接地气、有品质且充满“油”味的新闻作品。

丁会 选题找好没?稿子写好没?这些让人又爱又恨的灵魂拷问,是鞭策也是鼓励,晨昏颠倒、通宵赶稿、日夜奔波……对记者而言,所有关于采写的疲惫焦虑,都会在一篇篇报道见诸报端的瞬间烟消云散,然后,对下一个选题又燃起斗志、充满希望。这,就是基层记者!

岳冰心 作为一名基层新闻工作者,能跟着一线员工在野外生产一线摸爬滚打,感受最真实的故事,拍摄到最鲜活的画面,讲好最真挚的石油故事,我觉得非常幸福。

张庆洪 十多年的新闻宣传报道工作中,我坚持深入一线,用镜头对准基层员工,捕捉他们在装置检修、技术改造、竞赛选拨、新区建设过程中默默奉献、辛苦劳动的身影,展现出他们最美的瞬间,用图文展现劳动者的精神面貌。在又一个记者节到来之际,祝各位同行朋友节日快乐!

弓静 我们是时代的“邮差”,一字一句、一个镜头一帧画面,都在见证一线故事,传播石油声音,记录时代精神。只有信仰不息、脚力朝下、坚守如初,才对得起大众的期许。

董晓燕 11月8日,是第23个中国记者节。这一天,依然有很多记者奔赴新闻现场,坚守在一线,把最有温度的新闻带给大家。热爱是态度,坚守是选择。在这个属于我们的节日里,祝福所有的新闻工作者所念皆所愿,所求皆所得!