在电影《我和我的父辈》第二篇章《诗》里有这样的画面:西北大漠、黄沙飞舞,航天人在大漠里奋斗,孩子们在沙漠里追逐打闹,在跳橡皮筋、在玩斗鸡游戏……这些似曾相识的画面同样在青海冷湖出现过,那是我永生难忘的回忆,如今仍时不时出现在我的梦中……

在青海与新疆和甘肃的交界地区,地处柴达木盆地西北边缘,有一座曾经因开采石油而繁华一时的石油小镇———冷湖,那里有父母奋斗的青春,有我童年无限的幻想。

青海石油管理局冷湖水电厂是父母工作的地方,小时候印象最深的是厂里每年一次的水池大修,室外水池有一个足球场那样大,约4米深,主要作用是冷却发电用的循环水。

大修当天,管理局局长会到现场作动员,振臂一呼,带领厂里职工家属用铁铲把淤泥、杂物装入箩筐,抬到池外指定的地方倒掉,清完淤泥后再用循环水将池冲洗干净,同时修补池壁受损处……挥舞铁锹的、抬着箩筐走在长长跳板上的、搭着梯子给池壁抹水泥的,还有此起彼伏的歌声嘹亮,再加上水池四周红旗飘扬,劳动的热浪,将这片地处于遥远而静谧的戈壁荒漠变成了火热的“战场”。

因为要在水池里奋战两天两夜,单位食堂会把饭菜送到工地上,白面馒头管够,还有煮鸡蛋、肉饼,比平时吃的好太多,我们放学后跑来工地“守嘴”,只要报上大人的名字,就可以领一份“佳肴”。吃完饭后,母亲会晚点回家,父亲和工友们轮换着在厂里休息片刻,继续在工地上通宵干。

那时的生活条件非常艰苦,水电厂集中修了一排排的土房子,是石油人靠双手用土坯垒砌的“干打垒”,虽比较简陋,但父亲说比他刚到冷湖时强多了,他们住了一年多的帐篷,大风刮来时感觉帐篷都要被吹飞,赶紧找东西把帐篷压住,整晚都听到冷风咆哮的声音,根本睡不着。

土房子光线不是太好,一要节约用电,二是由于烧废原油渣的炉子冒出的黑烟,把家里一壁墙熏得漆黑。每家都有两个炉子,一个煤炉子、一个原油炉子,平时烧废原油渣做饭,冬天保暖就靠单位发的煤炭。

因为父母工作忙,下班很晚才回家,孩子们都学会了做家务活。家里没有自来水管,要到厂里集中供水房取开水、挑冷水,我同邻居的孩子们一起拎着两大铁桶到供应点去挑水。因个子不够高,要把绳子在挑水的木棒上挽很多圈,我才能把桶挑起来,开始时只能挑小半桶水,我就将水倒在家里其他桶里,多跑几趟把水装满,等着妈妈回来表扬、奖励。

那时一家人每月只供应3斤大米,以面食为主粮,做面皮子、蒸馒头、擀面条,过节有少量的肉可以蒸包子。记得上小学放学时,我常跪在床上,在一个很大的面板上和面,学做馒头和擀面条,开始几次做的馒头不是碱放多了发黄,就是将馒头做成“死面疙瘩”,经过大人的指导和多次练习,后来馒头、包子都可以做得有模有样。

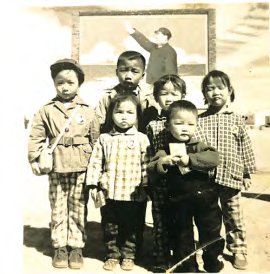

忘不了母亲和工友们在零下10摄氏度的寒风中,为油田挖管沟、修公路、打土坯砖、烧石灰的工作场景,经常手、脸都冻起裂口;忘不了父亲经常带领班组,为守护油田的正常运转,占领设备完好率榜首而长期不回家;也忘不了孩时用自制的冰车、冰鞋在废水沟冻结的冰面上比赛,在车辆稀少的公路上进行自行车追逐游戏的美好时光。

如今的冷湖,在一片荒芜的沙土之中,断壁残垣,满目凋零。曾经开采石油繁华一时的冷湖,留下的艰苦奋斗痕迹,是一段值得我们回味的激情燃烧的岁月,是一段在历史长河中熠熠发光的曾经。